S. f. (Botanique et Economie) On entend en général par ce mot, un bois qui embrasse une fort grande étendue de terrain : cependant cette dénomination n'est pas toujours déterminée par la plus grande étendue. On appelle forêt dans un lieu, un bois moins considérable que celui qui ne porterait ailleurs que le nom de buisson. Voyez BOIS.

Une grande forêt est presque toujours composée de bois de toute espèce et de tout âge.

On les nomme taillis depuis la première pousse jusqu'à vingt-cinq ans ; et gaulis, depuis vingt-cinq jusqu'à cinquante ou soixante : alors ils prennent le nom de jeune-futaye ou de demi-futaye, et vers quatre-vingt-dix-ans celui de haute-futaye. Ce dernier terme est celui par lequel on désigne tous les vieux bois.

Il parait que de tous temps on a senti l'importance de la conservation des forêts ; elles ont toujours été regardées comme le bien propre de l'état, et administrées en son nom : la religion même avait consacré les bois, sans-doute pour défendre, par la vénération, ce qui devait être conservé pour l'utilité publique. Nos chênes ne rendent plus d'oracles, et nous ne leur demandons plus le gui sacré ; il faut remplacer ce culte par l'attention ; et quelque avantage qu'on ait autrefois trouvé dans le respect qu'on avait pour les forêts, on doit attendre encore plus de succés de la vigilance et de l'économie.

L'importance de cet objet a été sentie de tout temps ; cela est prouvé par le grand nombre de lois forestières que nous avons : mais leur nombre prouve aussi leur insuffisance ; et tel sera le sort de tous les règlements économiques. Les lois sont fixes de leur nature, et l'économie doit continuellement se prêter à des circonstances qui changent. Une ordonnance ne peut que prévenir les délits, les abus, les déprédations ; elle établira des peines contre la mauvaise foi, mais elle ne portera point d'instructions pour l'ignorance.

Ce n'est donc pas sans raison que, malgré nos lais, on se plaint que nos forêts sont généralement dégradées ; le bois à bruler est très-cher ; le bois de charpente et celui de construction deviennent rares à l'excès. M. de Reaumur en 1721, et M. de Buffon en 1739, ont consigné, dans les mémoires de l'académie, des réclamations contre ce dépérissement qui était déjà marqué. En fait de bois, et surtout de grands bois, lorsqu'on s'aperçoit de la disette, elle est bien-tôt extrême. Les réparations sont très-longues ; il faut cent cinquante ans pour former une poutre : d'ailleurs celui qui porte les charges de ces réparations n'étant pas destiné à en jouir, elles se font toujours avec langueur. Cette partie de l'économie rustique est aussi la moins connue ; les bois s'appauvrissent et se réparent par degrés presque insensibles. On n'y voit point de ces prompts changements de scène, qui excitent la curiosité et animent l'intérêt. On ne pourrait être instruit que par des expériences traditionnelles bien suivies, et on n'en a point, ou par des observations faites dans beaucoup de bois et de terrains différents ; et le temps, le courage ou les moyens manquent au plus grand nombre.

Si les bois doivent être regardés comme le bien de l'état, à cause de leur utilité générale, une forêt n'est souvent aussi qu'un assemblage de bois dont plusieurs particuliers sont propriétaires. De ces deux points de vue naissent des intérêts différents, qu'une bonne administration doit concilier. L'état a besoin de bois de toute espèce, et dans tous les temps ; il doit surtout se ménager de grands bois. Si l'on en use pour les besoins présents, il faut en conserver et en préparer de loin pour les générations suivantes. D'un autre côté, les propriétaires sont pressés de jouir, et quelquefois leur empressement est raisonnable. Des motifs tirés de la nature de leurs bois et de celle du terrain, peuvent les exclure du cercle d'une loi générale ; il faut donc que ceux qui sont chargés de veiller pour l'état à la manutention des forêts, aient beaucoup Ve et beaucoup observé ; qu'ils en sachent assez pour ne pas outrer les principes, et qu'ils connaissent la marche de la nature, afin de faire exécuter l'esprit plus que la lettre de l'ordonnance.

Cela est d'autant plus essentiel, que la conservation proprement dite tient précisément à cette partie de l'administration publique, qui prescrit le temps de la coupe des bois. On sait que la coupe est un moyen de les rajeunir ; mais pour recueillir de ce rajeunissement tout le fruit qu'on en peut attendre, il faut faire plusieurs observations.

Les bois nouvellement coupés croissent de plus en plus chaque année jusqu'à un certain point : ainsi à ne considérer que le revenu, on doit les laisser sur pied tant que dure cette progression.

Mais l'avantage devient plus considérable, si l'on regarde la conservation du fonds même. Le rajeunissement trop souvent répété altère la souche, épuise la terre, et abrège la durée du bois. M. de Buffon a observé en faisant receper de jeunes plants, que la seve se trouvant arrêtée par la suppression de la tige dans laquelle elle devait monter, agit fortement sur les racines, et les enfonce dans la terre, où elles trouvent une nourriture nouvelle qui fait pousser des rejetons plus vigoureux. La même chose arrive toutes les fois qu'on coupe un bois qui n'est pas trop vieux : mais cette ressource de la nature est nécessairement bornée. Chaque terrain n'a qu'une certaine profondeur, au-delà de laquelle les racines ne pénétreront point : ainsi couper trop souvent un taillis, c'est hâter le moment auquel il doit commencer à dépérir ; c'est consumer en efforts toutes les forces de la nature. La vigilance publique est donc obligée de s'opposer à l'avidité mal-entendue des particuliers qui voudraient sacrifier la durée de leurs bois à la jouissance du moment ; elle est dépositaire des droits de la postérité ; elle doit s'occuper de ses besoins et ménager de loin ses intérêts : mais il serait dangereux d'outrer ce principe, et il faut bien distinguer ici entre l'usage des taillis et la réserve des futaies. Les taillis étant un objet actuel de revenu, on ne doit en prolonger la coupe qu'autant que dure, d'une manière bien marquée, la progression annuelle dont nous avons parlé : par-là on rend également ce qui est dû à la génération présente et à celle qui doit suivre. Le propriétaire est dédommagé de l'attente qu'on a exigée de lui, et le fonds des bois est conservé autant qu'il peut l'être.

On a déjà fait sentir dans ce Dictionnaire combien il serait important de fixer le point auquel on n'a plus rien à gagner en reculant la coupe des bois. Voyez BOIS.

On pourrait appliquer aux taillis la méthode qu'a suivie M. de Buffon en examinant les futaies, et déterminer par la profondeur du terrain le dernier degré du plus grand accroissement, comme il a fixé celui où le dépérissement pourrait être à craindre. En conséquence de ces règles, nous pourrions n'avoir de taillis que dans les terrains pierreux, secs, et peu profonds ; nous aurions des gaulis vigoureux dans les terres moyennes, et de belles futaies dans celles qui sont bonnes. Mais le chêne n'est pas le seul bois dont nos forêts soient composées. Pour complete r cette théorie de la coupe des bois, il y aurait encore bien des expériences à faire et des problèmes à resoudre ; il faudrait déterminer la progression de chaque espèce de bois utîle à chaque degré de profondeur. Il y en a pour qui la profondeur n'est presque rien ; parce que leurs racines s'étendent, au lieu de s'enfoncer : tel est l'orme, et tels sont en général tous les bois blancs. Il y en a qui n'étant encore qu'à la moitié de leur accroissement, ne sont point rajeunis par la coupe : tel est le hêtre, et souvent le charme ; leur souche ne repousse point, ou ne peut repousser que faiblement. Quelque bien faites que fussent ces observations, il y aurait encore beaucoup d'exceptions aux règles, et il sera toujours difficîle de se dispenser de la connaissance de coup-d'oeil qui trompe rarement les gens exercés.

Au reste ce terme qu'il est important de saisir pour la coupe des bois, n'est pas le point mathématique entre le dernier degré du plus grand accroissement, et le premier de l'inaction ; il y a toujours plusieurs années. Cet intervalle, qu'on peut regarder comme presque indifférent, est plus ou moins long pour chaque espèce de bois, en proportion de sa durée naturelle : mais il vaut mieux prendre un peu sur ce qu'on pourrait encore espérer, que de trop attendre. C'est ainsi que doivent être conduits les taillis, et en général tous les bois qu'on regarde comme en coupe ordinaire. A l'égard de ceux qui sont en réserve, l'économie publique peut se régler sur d'autres principes, parce qu'elle a d'autres intérêts ; quoique passé un certain point le bois n'augmente plus chaque année que de moins en moins, cependant il augmente, et l'état a besoin de tout l'accroissement qu'il peut prendre. Il faut des bois de charpente et de construction ; et c'est en conséquence de ces besoins que la coupe des réserves doit être prolongée : il faut seulement une égale attention à laisser le bois sur pied tant qu'il peut croitre, et à le couper avant que le dépérissement commence ; si l'on attendait plutard, le bois serait moins bon pour l'usage, sa souche ne repousserait plus, et le propriétaire serait contraint à la dépense rebutante d'une plantation nouvelle.

On a voulu sans-doute concilier l'intérêt de l'état avec celui des particuliers, lorsqu'on a imaginé la réserve des baliveaux ; l'avarice des propriétaires a dû en être moins effrayée qu'elle n'aurait été de la réserve entière d'une partie de leurs bois.

Malheureusement il est prouvé que ce ménagement ne produit aucun des effets qu'on a pu s'en promettre. M. de Reaumur et M. de Buffon ont montré que le bois des baliveaux est moins bon qu'aucun autre ; que leurs graines ne resement point les bois d'une manière utîle ; que les taillis qui en sont couverts sont plus sensibles à la gelée (V. BALIVEAU et BOIS) : à cela on peut ajouter que le fonds même de nos forêts est étrangement altéré par cette réserve, contre laquelle on ne saurait trop reclamer. Lorsqu'on coupe un taillis, les baliveaux qui restent à découvert poussent des branches qui emportent la seve destinée à faire croitre et grossir la tige. Ces branches étouffent le taillis renaissant, ou lorsqu'il est vigoureux, elles sont étouffées par lui. La même chose se répète à chaque coupe, jusqu'à-ce que les baliveaux épuisés par cette production latérale meurent en cime sans avoir pu s'accroitre : alors on les coupe inutilement ; leur souche altérée ne pousse que de faibles rejetons ; les places qu'ils occupaient restent vides ; le jeune bois des environs languit ; en un mot on ne peut se promettre de la réserve des baliveaux, que des taillis dépérissant par la gelée, l'ombre, ou le défaut d'air, et de petits chênes contrefaits, mourant d'une vieillesse prématurée.

Ce qui n'arrive que par succession et à différentes reprises dans les bois qu'on coupe jeunes, on en est frappé tout-d'un-coup dans ceux de moyen âge. M. de Reaumur a pensé le contraire, et son opinion est vraisemblable ; mais elle est désavouée par l'expérience. J'ai Ve couper des bois de soixante et dix ans, dont l'essence était de charmes mêlés d'un assez grand nombre de chênes très-vivaces. On réserva les plus beaux de ces chênes qui, Ve le terrain, devaient profiter encore pendant cinquante ans : mais leur tige exposée à l'air s'étant couverte de branches dès la première année, ils étaient morts en cime à la quatrième, et presqu'aucun n'a pu résister à cette sorte d'épuisement. La réserve des baliveaux est donc un très-grand obstacle à la conservation des forêts : mais cette réserve prescrite par les lais, ne peut être abrogée que par elles. On aura, comme l'a remarqué M. de Reaumur, du bois de service de toute espèce, en obligeant les particuliers à laisser croitre en futaie une partie de leurs taillis, et en augmentant les réserves des gens de main-morte. On ne croit plus que les futaies doivent être composées d'arbres de brins ; l'expérience nous a même appris que les bois ne s'élèvent d'une manière bien décidée, qu'après avoir été recépés ou coupés en taillis deux ou trois fois : au lieu de baliveaux laissés pour la plupart dans des terrains dont l'ingratitude ne permet aucune espérance, nous aurions des réserves pleines, choisies dans les meilleurs terrains, et par-là bien plus propres à fournir à tous nos besoins.

On pourrait accélérer l'accroissement des brins les plus vigoureux, des maîtres-brins, en coupant de dix ans en dix ans ceux qui plus faibles sont destinés à mourir. Leur suppression, en éclaircissant un peu les futaies, mettrait les principaux arbres dans le cas de devenir plus gros, plus hauts, et plus utiles.

Les fonds qui ne sont point humides, sont à préférer à tous les autres lieux pour les réserves. Où la nature n'offre que des terrains médiocres, on ne peut que choisir les moins mauvais, et régler en conséquence le temps de la coupe.

Cette attention est, comme nous l'avons dit, de la plus grande importance. Ici le bois ne repoussera plus, si vous ne le coupez pas à cinquante ans : là si vous le coupez à cent, vous perdez ce qu'il aurait acquis encore pendant cinquante. C'est en ce point seul que réside toute la partie de l'économie forestière qui concerne la conservation. Nous disons la conservation prise dans le sens le plus étroit, car il est certain que les bois vieillissent, quelle que soit leur durée. Un chêne en bon fonds subsiste environ trois cent ans : une souche de chêne, rajeunie de temps en temps par la coupe, Ve plus loin ; mais enfin elle s'épuise et meurt. Si l'on veut donc avoir toujours des taillis pleins et garnis, il faut réparer par degrés ces pertes successives, et remédier aux ravages du temps par une attention continuelle.

Pour y parvenir facilement et surement, observons la manière dont la nature agit, et suivons la route qu'elle même nous aura tracée. Si l'on regarde bien les bois très-anciens, on verra qu'à mesure que la première essence dépérit, de nouvelles espèces s'emparent peu-à-peu du terrain, et qu'après un certain nombre de coupes elles deviennent les espèces dominantes, souvent le progrès en est très-rapide, et c'est lorsque l'espèce subjuguée est très-vieille. Cette tendance au changement qui parait être une disposition assez générale dans la nature, est moins remarquée dans les bois qu'ailleurs, parce qu'il faut toujours un grand nombre d'années pour qu'il y ait une altération sensible : mais on supplée à cette lente expérience en voyant beaucoup de bois différents, et en comparant les degrés de facilité qu'ont les espèces nouvelles à s'y introduire. Dans les anciens bois de chêne on verra des bouleaux, des coudres et d'autres bois blancs remplir peu-à-peu les vides, et même étouffer les rejetons de chêne qui y languissent encore. Dans un terrain longtemps occupé par des bois blancs, de jeunes chênes vaincront l'ascendant ordinaire que donne à ceux-ci la promptitude avec laquelle ils croissent ; loin d'en être étouffés, on les verra s'élever à leur ombre et s'emparer enfin de la place. Il est visible que l'ancienne production manque de nourriture, où la nouvelle en trouve une abondante.

Je connais des coudraies assez étendues, dans lesquelles on trouve quelques chênes anciens et des cepées de châtaigners, dont la souche décele la vieillesse, et qui sont-là comme témoins de l'ancienne essence.

On ne peut pas soupçonner nos pères d'avoir planté des coudres : vraisemblablement ce bois méprisable par son peu d'utilité et sa lenteur à croitre, s'est introduit à mesure que les chênes et les châtaigners ont dépéri, parce qu'on a négligé d'introduire une espèce plus utile. Ces observations sont confirmées par l'expérience. Tous les gens qui ont beaucoup planté, savent combien il est difficîle d'élever quelque sorte de bois que ce sait, dans un terrain qui en a été longtemps fatigué ; la résistance qu'on y trouve est marquée et rebutante.

Il faut donc, lorsqu'un taillis commence à dépérir, y favoriser quelque espèce nouvelle, et l'on peut dire qu'ordinairement la nature en offre un moyen facile. Il est rare que l'essence des bois soit entièrement pure : ici c'est un frêne dont la tige s'élève au milieu d'une foule de chênes qu'il surmonte ; là c'est un hêtre, un orme, etc. ils y prennent un accroissement d'autant plus prompt, qu'ils ne sont point incommodés par des voisins de leur espèce. Il faut choisir quelques-uns de ces arbres, et les laisser sur pied lorsqu'on coupe le taillis dépérissant. Leurs fruits portés çà et là par les oiseaux, ou leurs graines dispersées par les vents germeront bien-tôt, et l'on verra une espèce nouvelle et vigoureuse succéder à celle qui languissait : ainsi la terre réparera ses forces sans l'inconvénient d'une inaction totale ; et dans la suite cette essence subrogée venant à dépérir, elle sera peu-à-peu remplacée par des chênes.

Il est aisé de sentir que le choix de l'espèce qu'on favorise n'est pas indifférent ; ordinairement on doit préférer celle qui sera d'une utilité plus grande, eu égard aux besoins du pays : mais si on veut que l'essence dépérissante renaisse plutôt, il faut lui substituer celle qui par sa nature doit occuper le terrain moins longtemps qu'aucun autre.

Un taillis subsiste plus longtemps, à proportion que le bois dont il est composé enfonce plus avant ses racines : par cette raison, le bouleau, le tremble, etc. ne devant pas occuper longtemps le même terrain, sont propres à devenir espèces intermédiaires.

Au moyen de cette succession de bois différents, on n'apercevra jamais dans les taillis un dépérissement marqué par des vides ; les pertes qui n'arrivent que par degrés, se répareront de même : mais si le terrain n'offrait point d'arbres propres à resemer, il faudrait avoir recours à la plantation ; il faudrait aller chercher dans les bois voisins quelque espèce propre à remplir cet objet, et en regarnir les places vides. Cette manière de réparer demande plus de soins que de dépense.

Dans les futaies qu'on aura abattues, il faudra se régler par les mêmes principes ; replanter, s'il n'y a pas assez d'arbres d'une autre espèce pour attendre de la nature toute seule un prompt rétablissement. Il faut cependant distinguer ici entre les vieilles futaies celles qui le sont à l'excès, et qui depuis longtemps ne font que dépérir : dans celles-là le changement d'espèce devient beaucoup moins nécessaire, et cette remarque de fait est une nouvelle conséquence de notre principe. Dans une futaie qui dépérit, les arbres sont dans le cas d'une végétation si languissante, qu'ils n'ont presque rien à demander à la terre ; ce qu'elle leur fournit tous les ans pour entretenir leur faible existence, ils le lui rendent par la chute de leurs feuilles ; ce temps est pour elle un véritable repos qui rétablit ses forces. Lors donc qu'on abat une telle futaie, on doit trouver et on trouve en effet moins de résistance à y réhabiliter la même espèce de bois. Voilà pourquoi on ne remarque point de changement dans les grandes forêts éloignées des lieux où le bois se consomme ; les bois y vieillissent jusqu'au dernier degré, la terre se répare pendant leur long dépérissement, et devient à la fin en état de reproduire la même espèce.

Quelque simple que soit le moyen que nous avons proposé pour rétablir continuellement les bois, il réussira surement lorsque la nature sera laissée à elle-même, ou du-moins lorsque ses dispositions seront secondées. Il n'en sera pas ainsi lorsqu'on voudra multiplier à un certain point le gibier, bêtes fauves, lapins, etc. Ces ennemis des bois qu'ils habitent, dévorent les germes tendres destinés au rétablissement des forêts. Chaque fois qu'on coupe un taillis, il est dans un danger évident, si on ne le préserve pas pendant deux ans de la dent des lapins, et pendant quatre de celle du fauve. Quelques espèces même, comme sont le charme, le frêne, le hêtre, sont en danger du côté des lapins pendant six ou sept ans. Si l'on veut donc avoir en même temps et des bois et du gibier, il faut une attention plus grande, et plus que de l'attention, des précautions et des dépenses. Il faut enfermer les taillis jusqu'à-ce qu'ils soient hors d'insulte ; il faut arracher les futaies pour les replanter, et préserver le plant de la même manière pendant un temps beaucoup plus long. On ne peut plus s'en fier à la nature, lorsqu'on a une fois rompu l'ordre de proportion qu'elle a établi entre ses différentes productions. En extirpant les belettes, on croit ne détruire qu'un animal malfaisant : mais outre que les belettes empêchent la trop grande multiplication des lapins, elles sont ennemies des mulots ; et les mulots multipliés dévorent le gland, la châtaigne, la faine, qui repeupleraient nos forêts. Au reste si les dépenses et les soins sont nécessaires, il est sur aussi qu'en n'épargnant ni les uns ni les autres, on peut conserver en même temps et des bois et du gibier : mais il faut surtout les redoubler, pour faire réussir les plantations nouvelles.

Par-tout où la quantité de gibier ne sera pas trop grande, les plantations, que les écrivains économiques rendent si effrayantes, deviennent très-faciles, et se font à peu de frais. La méthode conforme à la nature qu'a suivie M. de Buffon, et dont il a rendu compte dans un mémoire à l'académie, réussira presque toujours ; elle se borne à enterrer légèrement le gland après un assez profond labour, et à ne donner de soin au plant que celui de le récéper lorsqu'il languit. Voyez BOIS. Cette méthode est par sa simplicité préférable à toute autre, par-tout où le bois ne sera pas fort cher, et où la terre un peu légère ne poussera pas une grande quantité d'herbe. Dans une terre où l'herbe croitra avec abondance, il sera difficîle de se passer de quelque leger binage au pied des jeunes plants. Il leur est aussi désavantageux d'être pressés par l'herbe, qu'utîle d'en être protégés contre la trop grande ardeur du soleil. Il arrivera peut-être aussi que dans un terrain très-ferme, le gland étant semé, comme le dit M. de Buffon, les jeunes chênes ne croitront que lentement, malgré les effets du recépage. C'est ce qu'il faut éviter dans les lieux où le bois est cher. Une jouissance beaucoup plus prompte y dédommage d'une dépense un peu plus grande : je conseillerais alors de se servir de plant élevé en pépinière ; mais le défoncement entier du terrain dont parlent les écrivains, n'est qu'une inutilité dispendieuse.

Faites des trous de quinze pouces en carré et de la même profondeur ; mettez le gason au fond, et la terre meuble par-dessus ; plantez quand la terre est saine ; mettez deux brins de plant dans chaque trou, pour être moins dans le cas de regarnir ; binez légèrement une fois chaque année pendant deux ans, ou deux fois si l'herbe croit avec trop d'abondance ; choisissez pour biner un temps sec, après une petite pluie ; recépez vôtre plant au bout de quatre ans : vous aurez alors un bois vigoureux et déjà en valeur.

A l'égard de la distance qu'il faut mettre entre les trous, elle doit être décidée par l'objet qu'on se propose en plantant. Si on veut un taillis à couper tous les quinze ans, il faut planter à quatre pieds : on mettra cinq pieds de distance, si l'on se propose de couper les bois à trente ou quarante ans, et plus encore si on le destine à devenir une futaie. Nous traiterons ailleurs cette matière avec plus d'étendue. Voyez PEPINIERE et PLANTATION.

Quant au choix de l'espèce de bois, on peut être déterminé raisonnablement par différents motifs. Le chêne méritera toujours une sorte de préférence par sa durée et la diversité des usages importants auxquels il est propre : cependant plusieurs autres espèces, quoique inférieures en elles-mêmes, peuvent être à préférer au chêne, en raison de la consommation et des besoins du pays. Depuis que les vignes se sont multipliées, et que le luxe a introduit dans nos jardins une immense quantité de treillages, le châtaigner est devenu celui de tous les bois dont le taillis produit le revenu le plus considérable. Nous voyons par d'anciennes charpentes, qu'on en pourrait tirer beaucoup d'utilité en le laissant croitre en futaie ; mais l'hiver de 1709 ayant gelé une partie des vieux châtaigners, a dû ralentir les propriétaires sur le dessein d'en faire cet usage. En général, le bois qui croit le plus vite est celui qui produit le plus, par-tout où la consommation est considérable. Les blancs-bois les plus décriés n'y sont pas à négliger : le bouleau, par exemple, devient précieux par cette raison, et parce qu'il croit dans les plus mauvaises terres, dans celles qui se refusent à toutes les autres espèces.

Le hêtre, le frêne, l'orme, ont des avantages qui leur sont propres, et qui dans bien des cas peuvent les faire préférer au chêne. Voyez tous ces différents arbres, chacun à son article : vous y trouverez en détail leurs usages, leur culture, le terrain où ils se plaisent particulièrement. Les terres moyennes conviennent au plus grand nombre ; on y voit souvent plusieurs espèces mêlées, et ce mélange est favorable à l'accroissement du bois et à sa vente.

Finissons par quelques observations particulières.

Les terres crétacées sont de toutes les moins favorables au bois : les terres glaiseuses ensuite ; et par degré, les composées de celles-là.

Il est beaucoup plus difficîle de faire venir du bois dans les terres en train de labour, que dans celles qui sont en friche. La difficulté double encore, si ces terres ont été marnées, même anciennement.

Si un taillis est mangé par les lapins à la première pousse, il ne faut point le recéper. Les rejetons dépouillés meurent ; mais il en revient un petit nombre d'autres qui sont plus vigoureux que ceux qui repousseraient sur les jeunes tiges. Si le taillis a deux ans lorsqu'il est mangé, et qu'il soit entièrement dépouillé, il faut le recéper. Article de M. LE ROY, Lieutenant des Chasses du parc de Versailles.

FORET, (Jurisprudence) ce terme pris dans sa signification propre ne s'entend que des bois d'une vaste étendue : mais en matière de Jurisprudence, quand on parle de forêts, on entend tous les bois grands et petits.

Anciennement, le terme de forêt comprenait les eaux aussi-bien que les bois. On voit en effet dans de vieux titres, forêt d'eau pour vivier où l'on garde du poisson, et singulièrement parmi ceux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, on trouve une donation faite à ce monastère de la forêt d'eau, depuis le pont de Paris jusqu'au ru de Sèvre, et de la forêt des poissons de la rivière : ainsi la concession de forêt était également la permission de pêcher, et d'abattre du bois. C'est sans-doute de-là qu'on n'a établi qu'une même juridiction pour les eaux et forêts.

On appelait aussi droit de forêt le droit qu'avait le seigneur d'empêcher qu'on ne coupât du bois dans sa futaie, et qu'on ne pêchât dans sa rivière.

Les coutumes d'Anjou, Maine, et Poitou, mettent la forêt au nombre des marques de droite baronie : ces coutumes entendent par forêt un grand bois où le seigneur a le droit de chasse défensable aux grosses bêtes. Selon ces coutumes, il faut être au moins châtelain pour avoir droit de forêt, ou en avoir joui par une longue possession.

Les forêts, aussi-bien que les eaux, ont mérité l'attention des lois et des ordonnances ; et nos rois ont établi différents tribunaux pour la conservation tant de leurs forêts que de celles des particuliers ; tels que des tables de marbre des maitrises particulières, des gruries. Il y a aussi des officiers particuliers pour les eaux et forêts ; savoir les grands-maîtres, qui ont succédé au grand forestier, les maîtres particuliers, des gruyers, verdiers, des forestiers, et autres.

Les ordonnances anciennes et nouvelles, et singulièrement celle de 1669, contiennent plusieurs règlements pour la police des forêts du roi par rapport à la compétence des juges en matière d'eaux et forêts, pour l'assiette, balivage, martelage, et vente des bois, les recollements, vente des chablis et menus marchés ; les ventes et adjudications des panages, glandées, et paissons ; les droits de pâturage et panage ; les chauffages, et autres usages du bois, tant à bâtir qu'à réparer ; pour les bois à bâtir pour les maisons royales et bâtiments de mer ; pour les forêts, bois et garennes tenus à titre de douaire, concession, engagement et usufruit ; les bois en grurie, grairie, tiers, et danger ; ceux appartenans aux ecclésiastiques et gens de main-morte, communautés d'habitants, et aux particuliers ; pour les routes et chemins royaux ès forêts ; la chasse dans les bois et forêts ; enfin pour les peines, amendes, restitutions, dommages, intérêts, et confiscations. Voyez EAUX ET FORETS, BOIS, CHASSE, etc.

En Angleterre, lorsque le roi établit quelque nouvelle forêt, on ordonne que quelques terres seront comprises dans une forêt déjà subsistante : on appelle cela enforester ces terres. Voyez DESENFORESTER et ENFORESTER. (A)

FORET-HERCYNIE, (Géographie) en latin hercinia sylva, vaste forêt de la Germanie, dont les anciens parlent beaucoup, et qu'ils imaginaient traverser toute la Celtique. Plusieurs auteurs frappés de ce préjugé, prétendent que les forêts nombreuses que l'on voit aujourd'hui en Allemagne, sont des restes dispersés de la vaste forêt Hercynienne : mais il faut remarquer ici que les anciens se sont trompés, quand ils ont cru que le mot hartz était le nom particulier d'une forêt ; au lieu que ce terme ne désignait que ce que désigne celui de forêt en général. Le mot arden, d'où s'est formé celui d'Ardennes, et qui n'est qu'une corruption de hartz, est pareillement un terme générique qui signifie toute forêt sans distinction. Aussi Pomponius Mela, Pline, et César se sont abusés dans leurs descriptions de la forêt Hercynienne. Elle a, dit César, 12. journées de largeur ; et personne, ajoute-t-il, n'en a trouvé le bout, quoiqu'il ait marché 60 jours. A l'égard des montagnes d'Hercynie, répandues dans toute la Germanie, c'est pareillement une chimère des anciens, qui a la même erreur pour fondement. Diodore de Sicile, par exemple, liv. V. ch. xxj regarde les montagnes d'Hercynie comme les plus hautes de toute l'Europe ; les avance jusqu'à l'Océan ; et les borne de plusieurs iles, dont la plus considérable est, selon lui, la Bretagne. (D.J.)

FORET NOIRE, (Géographie) grande forêt ou grand pays d'Allemagne, appelé par les Romains sylva Martiana. Elle est dans le cercle de Souabe, entre le comté de Furstemberg et le duché de Wirtemberg ; elle a vers l'orient, le Brisgaw ; et l'Ortnaw, vers le couchant : on lui a donné en allemand le nom de Schwartz-Wald, c'est-à-dire forêt noire, à cause de l'épaisseur de ses bois. Elle s'etendait autrefois jusqu'au Rhin ; et les villes de Rinfeld, de Seckingen, de Lauffembourg, et de Valdshut, ne se nomment les quatre villes forestières, que parce qu'elles étaient renfermées dans la forêt-noire. Cette forêt faisait anciennement portion de la forêt Hercynie, comme on le juge par le nom du village de Hercingen, proche du bourg de Waldsée. Peucer et autres croient que c'est le pays que Ptolomée appelle le désert des Helvétiens. Quoi qu'il en sait, ce pays est plein de montagnes, qui s'avancent jusqu'au Brisgaw. Ces montagnes sont couvertes de grands arbres, surtout de pins ; et les vallées sont seulement fertiles en pâturages. On prétend que le terroir gâte les semences ; à-moins qu'on n'ait soin de le bruler auparavant. Voyez le liv. III. de Rhénanus, rer. germ. nov. antiq. (E. J.)

* FORET, s. m. (Arts mécaniques) Les ouvriers en fer font eux-mêmes leurs forets. S'il arrive au foret d'un horloger de se casser, il en refait la pointe ; il la fait rougir à la chandelle, et il la trempe dans le suif : quand elle est trempée, il la recuit à la flamme de la chandelle.

C'est en général un outil d'acier dont on se sert pour percer des trous dans des substances dures : d'où l'on voit que sa grosseur et la forme de sa pointe varient selon le corps à percer et la grandeur du trou.

Il faut y distinguer trois parties ; une des extrémités ordinairement aiguë, et toujours tranchante, qu'on appelle la pointe ; le milieu, qui est renflé et plat ; et la queue, qui est arrondie.

Les Serruriers en ont de 9 à 10 pouces de long ; ils s'en servent pour percer à froid toutes les pièces qui n'ont pu l'être à chaud : ils ont la pointe aiguë et à deux biseaux tranchans.

La trempe du foret varie selon la matière à percer : on en fait la pointe droite pour le fer ; en langue de serpent, pour le cuivre.

On ajuste au milieu du foret, sur sa partie renflée et plate, une espèce de poulie à gouttière, qu'on appelle une boite : c'est dans la gouttière de cette poulie qu'est reçue la corde de l'arc qui fait tourner le foret, soit avec la palette ou le plastron, soit avec la machine à forer. Voyez l'article FORER ; et dans les articles suivants, des exemples et des usages des forets.

* FORET, outil d'Arquebusier. Les forets des Arquebusiers sont de petits morceaux d'acier trempés, de la longueur de deux ou trois pouces, assez menus, dont un des bouts est fort aigu et tranchant : ces ouvriers en ont de plats, de ronds, et à grains d'orge ; ils s'en servent pour former des trous dans des pièces de fer, en cette sorte : ils passent le foret au milieu de la boite, et l'assujettissent dedans ; ensuite ils mettent le bout qui n'est point aigu dans un trou du plastron, présentent la pointe sur le fer qu'ils veulent percer ; et puis avec l'archet dont la corde entoure la boite, ils font tourner le foret, qui perce la pièce de fer en fort peu de temps.

* FORET EN BOIS, outil d'Arquebusier, c'est une espèce de poinçon, long de 6 à 8 pouces, fort menu, et un peu plat, emmanché comme une lime, aigu par la pointe, avec lequel les Arquebusiers percent des petits trous dans le bois des fusils, pour y poser les goupilles qui passent dans les tenons du canal, et qui l'attache sur le bois.

FORET, (Bijoutier) est un instrument de fer long et aigu par un bout, qui a quelquefois plusieurs carnes tranchantes, ayant à l'autre extrémité un cuivrot. Voyez CUIVROT.

Les forets ont différentes formes, selon les usages auxquels ils sont destinés ; leur tranchant fait quelquefois le demi-cercle, ou bien il est exactement plat, et continue d'un angle à l'autre : on se sert de ceux de cette forme pour forer les goupilles dans les charnières de tabatières, ou bien encore il forme le chevron. L'ouvrier intelligent leur donne la forme la plus convenable au besoin qu'il en a : mais la condition essentielle de tout bon foret, est d'être bien évuidé, et d'une trempe ni trop seche ni trop molle.

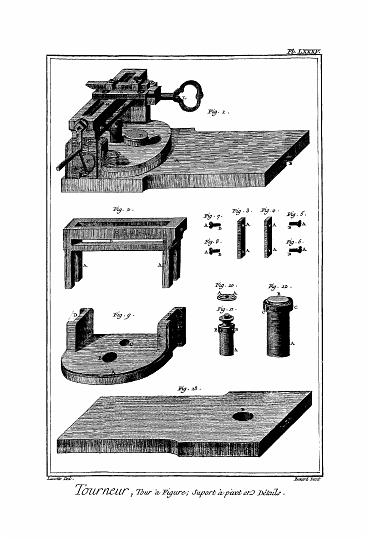

FORET, outil dont la plupart des artistes qui travaillent les métaux, se servent pour percer des trous ; c'est une longue branche d'acier, A B, (voyez nos Planches d'Horlogerie) dont une des extrémités, B, qu'on nomme la meche, est trempée et un peu revenue. Cette meche est aplatie et tranchante par les deux côtés qui forment l'angle B ; l'autre extrémité du foret est pointue en P, et porte un cuivrot A, sur lequel passe la corde de l'archet.

Pour s'en servir, on met un archet sur le cuivrot A ; on place la pointe P dans une cavité qui, pour l'ordinaire, est au côté de la mâchoire de l'étau : on appuye la pièce à percer contre la meche B ; et on tourne le foret au moyen de l'archet, après avoir mis de l'huîle en B et en P. L'huîle que l'on met à la meche B n'est souvent pas tant pour percer plus vite, que pour l'empêcher de s'engager dans les parties du métal ; ce que l'on appelle en terme de l'art, gripper. Quand cela arrive, cela fait souvent casser le foret, pour peu qu'il soit menu ou délié. On a des forets assortis comme des cuivrots, de toutes sortes de grosseurs.

Quelquefois on a une espèce de manche rond K X Y (voyez les mêmes Planches), dans lequel on peut ajuster et faire tenir différents forets K : par ce moyen, un seul cuivrot Y et un manche Xe servent pour un grand nombre de forets.

Foret à noyon, est un foret R S (figure de la même Planche), dont les Horlogers se servent pour faire des noyures circulaires et plates dans le fond, et percées à leur centre. Les forets sont percés pour recevoir le petit pivot S, qui se met dans le trou autour duquel on fait la creusure : du reste, on s'en sert de la même manière que des précédents.

On fait souvent la tige de ce foret d'égale grosseur et bien ronde, depuis I jusqu'en sa partie R. On y ajuste alors un canon, au bout duquel est réservée une assiette ; et l'on met une vis dans le milieu de ce canon ; de telle sorte qu'après l'avoir vissée à un certain degré, elle puisse presser la tige du foret. Cette vis sert à arrêter l'assiette dont nous venons de parler, à différentes distances de la meche ou du tranchant, selon que les cas l'exigent. Au moyen de la pièce précédente, qu'on appelle support, on est sur de faire le fond des noyures beaucoup plus parallèles au plan de la platine ou de la pièce dans laquelle on la fait ; et l'on est en même temps plus certain de la hauteur qu'on leur donne. (T).

FORET ; on nomme ainsi, dans l'Imprimerie, une tablette divisée en différentes cellules, dans lesquelles on serre les bois qui servent à garnir les formes pour l'imposition ; tels que les biseaux, les têtières, bois de fond, et autres.

FORET, est un outil dont les Tonneliers se servent pour percer une pièce de vin : c'est une espèce de vrille ou instrument de fer pointu qui se termine en meche par un bout ; et de l'autre est emmanché par le travers d'un morceau de bois qui tient lieu de marteau pour frapper le fausset dans le trou qu'on a fait avec le foret.

* FORET, est parmi les Tondeurs de drap, un instrument grand et en forme de ciseaux, dont ils se servent pour couper le superflu du poil qui se trouve sur une étoffe. Cet instrument est composé de deux branches tranchantes ; celle qui est tournée vers le tondeur s'appelle femelle, l'autre mâle. A l'endroit où commence le tranchant de la femelle, il y a un poids qui la charge, et qui aide à tondre le drap de plus près ; et un tasseau ou morceau de bois qui s'arrête dessous la femelle par une petite verge de fer, et qu'on relâche ou serre à discrétion par le moyen d'une petite vis. Au haut de ce tasseau est attachée une croix ou bande de cuir croisée qui répond à la mailloche, qui appuyée sur le mâle, tire la femelle à soi, et fait ainsi courir le foret sur toute la pièce d'étoffe. Voyez l'article MANUFACTURE EN LAINE, à l'article LAINE.

FORET

- Détails

- Écrit par Charles Le Roy (T)

- Catégorie parente: Histoire naturelle

- Catégorie : Botanique & Economie