La délicatesse de son tempérament, et les infirmités fréquentes qu'il eut à soutenir pendant son enfance, firent appréhender qu'il n'eut le sort de sa mère, qui était morte peu de temps après être accouchée de lui : mais il les surmonta, et vit sa santé se fortifier à mesure qu'il avança en âge.

Lorsqu'il eut huit ans, son père lui trouvant des dispositions heureuses pour l'étude, et une forte passion pour s'instruire, l'envoya au collège de la Fleche. Il s'y appliqua pendant cinq ans et demi aux humanités ; et durant ce temps, il fit de grands progrès dans la connaissance des langues grecque et latine, et acquit un goût pour la Poésie, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie.

Il passa ensuite à la Philosophie, à laquelle il donna toute son attention, mais qui était alors dans un état trop imparfait, pour pouvoir lui plaire. Les mathématiques auxquelles il consacra la dernière année de son séjour à la Fleche, le dédommagèrent des dégouts que lui avaient causés la Philosophie. Elles eurent pour lui des charmes inconnus, et il profita avec empressement des moyens qu'on lui fournit, pour s'enfoncer dans cette étude aussi profondément qu'il pouvait le souhaiter. Le recteur du collège lui avait permis de demeurer longtemps au lit, tant à cause de la délicatesse de sa santé, que parce qu'il remarquait en lui un esprit porté naturellement à la méditation. Descartes, qui à son réveil, trouvait toutes les forces de son esprit recueillies, et tous ses sens rassis par le repos de la nuit, profitait de ces conjonctures favorables pour méditer. Cette pratique lui tourna tellement en habitude, qu'il s'en fit une manière d'étudier pour toute sa vie ; et l'on peut dire que c'est aux matinées qu'il passait dans son lit, que nous sommes redevables de ce que son génie a produit de plus important dans la Philosophie et dans les Mathématiques.

Son père, qui avait fait prendre à son ainé le parti de la robe, semblait destiner le jeune du Perron à celui de la guerre : mais sa grande jeunesse et la faiblesse de son tempérament ne lui permettant pas de l'exposer si-tôt aux travaux de ce métier pénible, il l'envoya à Paris, après qu'il eut fini le cours de ses études.

Le jeune Descartes s'y livra d'abord aux plaisirs, et conçut une passion d'autant plus forte pour le jeu, qu'il y était heureux. Mais il s'en désabusa bientôt, tant par les bons avis du P. Mersenne, qu'il avait connu à la Fleche, que par ses propres réflexions. Il songea alors à se remettre à l'étude, qu'il avait abandonnée depuis sa sortie du collège, et se retirant pour cet effet de tout commerce aisif, il se logea dans une maison écartée du fauxbourg S. Germain, sans avertir ses amis du lieu de sa retraite. Il y demeura une partie de l'année 1614, et les deux suivantes presque entières, sans en sortir, et sans voir personne.

Ayant ainsi repris le goût de l'étude, il se livra entièrement à celle des Mathématiques, auxquelles il voulut donner ce grand loisir qu'il s'était procuré ; et il cultiva particulièrement la Géométrie et l'Analyse des anciens, qu'il avait déjà approfondie dès le collège.

Lorsqu'il se vit âgé de 21 ans, il crut qu'il était temps de songer à se mettre dans le service ; il se rendit pour cela en Hollande, afin d'y porter les armes sous le prince Maurice. Quoiqu'il choisit cette école, qui était la plus brillante qu'il y eut alors par le grand nombre de héros qui se formèrent sous ce grand capitaine, il n'avait pas dessein de devenir grand guerrier ; il ne voulait être que spectateur des rôles qui se jouent sur ce grand théâtre, et étudier seulement les mœurs des hommes qui y paraissent. Ce fut pour cette raison qu'il ne voulut point d'emploi, et qu'il s'entretint toujours à ses dépens, quoique pour garder la forme, il eut reçu une fois la paye.

Comme on jouissait alors de la treve, Descartes passa tout ce temps en garnison à Breda : mais il n'y demeura pas aisif. Un problème qu'il y résolut avec beaucoup de facilité, le fit connaître à Isaac Beeckman, principal du collège de Dordrecht, lequel se trouvait à Breda, et par son moyen à plusieurs savants du pays.

Il y travailla aussi à plusieurs ouvrages, dont le seul qui y ait été imprimé, est son Traité de la Musique. Il le composa en latin, suivant l'habitude qu'il avait de concevoir et d'écrire en cette langue. Après avoir fait quelques autres campagnes sous différents généraux, il se dégouta du métier de la guerre, et y renonça avant la fin de la campagne de 1621.

Il avait remis à la fin de ses voyages à se déterminer sur le choix d'un état : mais, toutes réflexions faites, il jugea qu'il était plus à propos pour lui de ne s'assujettir à aucun emploi, et de demeurer maître de lui-même.

Après beaucoup d'autres voyages qu'il fit dans différents pays, la reine Christine de Suède, à qui il avait envoyé son Traité des passions, lui fit faire au commencement de l'année 1649, de grandes instances pour l'engager à se rendre à sa cour. Quelque répugnance qu'il se sentit pour ce nouveau voyage, il ne put s'empêcher de se rendre aux désirs de cette princesse, et il partit sur un vaisseau qu'elle lui avait envoyé. Il arriva à Stockolm au commencement du mois d'Octobre, et alla loger à l'hôtel de M. Chanut, ambassadeur de France, son ami, qui était alors absent.

La reine, qu'il alla voir le lendemain, le reçut avec une distinction qui fut remarquée par toute la cour, et qui contribua peut-être à augmenter la jalousie de quelques savants auxquels son arrivée avait paru redoutable. Elle prit dans une seconde visite des mesures avec lui, pour apprendre sa philosophie de sa propre bouche ; et jugeant qu'elle aurait besoin de tout son esprit et de toute son application pour y réussir, elle choisit la première heure d'après son lever pour cette étude, comme le temps le plus tranquille et le plus libre de la journée, où elle avait l'esprit plus tranquille, et la tête plus dégagée des embarras des affaires.

Descartes s'assujettit à l'aller trouver dans sa bibliothèque tous les matins à cinq heures, sans s'excuser sur le dérangement que cela devait causer dans sa manière de vivre, ni sur la rigueur du froid, qui est plus vif en Suède, que par-tout où il avait vécu jusque-là. La reine en récompense lui accorda la grâce qu'il lui avait fait demander, d'être dispensé de tout le cérémonial de la cour, et de n'y aller qu'aux heures qu'elle lui donnerait pour l'entretenir. Mais avant que de commencer leurs exercices du matin, elle voulut qu'il prit un mois ou six semaines pour se reconnaître, se familiariser avec le génie du pays, et former des liaisons qui pussent le retenir auprès d'elle le reste de ses jours.

Descartes dressa au commencement de l'année 1650 les statuts d'une académie qu'on devait établir à Stockolm, et il les porta à la reine le premier jour de Février, qui fut le dernier qu'il la vit.

Il sentit à son retour du palais des pressentiments de la maladie qui devait terminer ses jours ; et il fut attaqué le lendemain d'une fièvre continue avec une inflammation de poumon. M. Chanut qui sortait d'une maladie semblable, voulut le faire traiter comme lui : mais sa tête était si embarrassée, qu'on ne put lui faire entendre raison, et qu'il refusa opiniâtrément la saignée, disant, lorsqu'on lui en parlait, Messieurs, épargnez le sang français. Il consentit cependant à la fin qu'elle se fit : mais il était trop tard ; et le mal augmentant sensiblement, il mourut le 11 Février 1650, dans sa cinquante-quatrième année.

La reine avait dessein de le faire enterrer auprès des rois de Suède avec une pompe convenable, et de lui dresser un mausolée de marbre : mais M. Chanut obtint d'elle qu'il fût enterré avec plus de simplicité dans le cimetière de l'hôpital des orphelins, suivant l'usage des Catholiques.

Son corps demeura à Stockolm jusqu'à l'année 1666, qu'il fut enlevé par les soins de M. d'Alibert, trésorier de France, pour être porté à Paris, où il arriva l'année suivante. Il fut enterré de nouveau en grande pompe le 24 Juin 1667, dans l'église de Ste. Genevieve du mont. Mém. de Littérat. tom. 31.

Quoique Galilée, Toricelli, Pascal et Boyle, soient proprement les pères de la Physique moderne, Descartes, par sa hardiesse et par l'éclat mérité qu'a eu sa Philosophie, est peut-être celui de tous les savants du dernier siècle à qui nous ayons le plus d'obligation. Jusqu'à lui l'étude de la nature demeura comme engourdie par l'usage universel où étaient les écoles de s'en tenir en tout au Péripatétisme. Descartes, plein de génie et de pénétration, sentit le vide de l'ancienne philosophie ; il la représenta au public sous ses vraies couleurs, et jeta un ridicule si marqué sur les prétendues connaissances qu'elle promettait, qu'il disposa tous les esprits à chercher une meilleure route. Il s'offrit lui-même à servir de guide aux autres ; et comme il employait une méthode dont chacun se sentait capable, la curiosité se réveilla par-tout. C'est le premier bien que produisit la philosophie de Descartes : le goût s'en répandit bien-tôt par-tout : on s'en faisait honneur à la cour et à l'armée. Les nations voisines parurent envier à la France les progrès du Cartésianisme, à-peu-près comme les succès des Espagnols aux deux Indes mirent tous les Européens dans le goût des nouveaux établissements. La Physique française, en excitant une émulation universelle, donna lieu à d'autres entreprises, peut-être à de meilleures découvertes. Le Newtonianisme même en est le fruit.

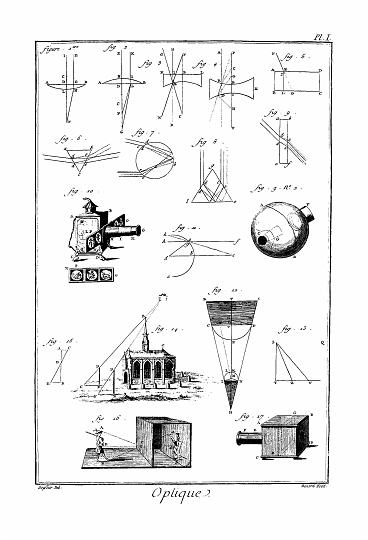

Nous ne parlerons point ici de la Géométrie de Descartes ; personne n'en conteste l'excellence, ni l'heureuse application qu'il en a faite à l'Optique : et il lui est plus glorieux d'avoir surpassé en ce genre le travail de tous les siècles précédents, qu'il ne l'est aux modernes d'aller plus loin que Descartes. Voyez ALGEBRE. Nous allons donner les principes de sa Philosophie, répandus dans le grand nombre d'ouvrages qu'il a mis au jour : commençons par sa méthode.

Discours sur la méthode.

Descartes étant en Allemagne, et se trouvant fort desœuvré dans l'inaction d'un quartier d'hiver, s'occupa plusieurs mois de suite à faire l'examen des connaissances qu'il avait acquises soit dans ses études, soit dans ses voyages, et par ses réflexions, comme par les secours d'autrui, il y trouva tant d'obscurité et d'incertitude, que la pensée lui vint de renverser ce mauvais édifice, et de rebâtir le tout de nouveau, en mettant plus d'ordre et de liaison dans ses connaissances.

1. Il commença par mettre à part les vérités révélées ; parce qu'il pensait, disait-il, que pour entreprendre de les examiner et y réussir, il était besoin d'avoir quelqu'extraordinaire assistance du ciel, et d'être plus qu'homme.

2. Il prit donc pour première maxime de conduite, d'obéir aux lois et aux coutumes de son pays, retenant constamment la religion dans laquelle Dieu lui avait fait la grâce d'être instruit dès l'enfance, et se gouvernant en toute autre chose selon les opinions les plus modérées.

3. Il crut qu'il était de la prudence de se prescrire par provision cette règle, parce que la recherche successive des vérités qu'il voulait savoir, pouvait être très-longue ; et que les actions de la vie ne souffrant aucun délai, il fallait se faire un plan de conduite ; ce qui lui fit joindre une seconde maxime à la précédente, qui était d'être le plus ferme et le plus résolu en ses actions qu'il le pourrait, et de ne pas suivre moins constamment les opinions les plus douteuses lorsqu'il s'y serait une fois déterminé, que si elles eussent été très-assurées. Sa troisième maxime fut de tâcher toujours plutôt de se vaincre que la fortune, et de changer plutôt ses désirs que l'ordre du monde. Réfléchissant enfin sur les diverses occupations des hommes, pour faire choix de la meilleure, il crut ne pouvoir rien faire de mieux, que d'employer sa vie à cultiver sa raison par la méthode que nous allons exposer.

4. Descartes s'étant assuré de ces maximes, et les ayant mises à part, avec les vérités de foi qui ont toujours été les premières en sa créance, jugea que pour tout le reste de ses opinions, il pouvait librement entreprendre de s'en défaire.

" A cause, dit-il, que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer ; et parce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de Géométrie, et y font des parallogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'un autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour des démonstrations : et enfin considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit, n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussi-tôt après je pris garde que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais, fusse quelque chose : et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des Sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la Philosophie que je cherchais.

Puis examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse ; mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire de cela même, que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très-évidemment et très-certainement que j'étais ; au lieu que si j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais jamais imaginé eut été vrai, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été : je connus de-là que j'étais une substance, dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle, en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est.

Après cela je considérai en général ce qui est requis à une proposition pour être vraie et certaine : car puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle, je pensai que je devais aussi savoir en quoi consiste cette certitude ; et ayant remarqué qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pense, donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je vois très-clairement que pour penser il faut être, je jugeai que je pouvais prendre pour règle générale, que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. "

5. Descartes s'étend plus au long dans ses méditations, que dans le discours sur la méthode : pour prouver qu'il ne peut penser sans être : et de peur qu'on ne lui conteste ce premier point, il Ve au-devant de tout ce qu'on pouvait lui opposer, et trouve toujours qu'il pense, et que s'il pense, il est, soit qu'il veille, soit qu'il sommeille, soit qu'un esprit supérieur ou une divinité puissante s'applique à le tromper. Il se procure ainsi une première certitude ; ne s'en trouvant redevable qu'à la clarté de l'idée qui le touche, il fonde là-dessus cette règle célèbre, de tenir pour vrai ce qui est clairement contenu dans l'idée qu'on a d'une chose ; et l'on voit par toute la suite de ses raisonnements, qu'il sous-entend et ajoute une autre partie à sa règle, savoir, de ne tenir pour vrai que ce qui est clair.

6. Le premier usage qu'il fait de sa règle, c'est de l'appliquer aux idées qu'il trouve en lui-même. Il remarque qu'il cherche, qu'il doute, qu'il est incertain, d'où il infère qu'il est imparfait. Mais il sait en même temps qu'il est plus beau de savoir, d'être sans faiblesse, d'être parfait. Cette idée d'un être parfait lui parait ensuite avoir une réalité qu'il ne peut tirer du fonds de son imperfection : et il trouve cela si clair, qu'il en conclut qu'il y a un être souverainement parfait, qu'il appelle Dieu, de qui seul il a pu recevoir une telle idée. Voyez COSMOLOGIE.

7. Il se fortifie dans cette découverte en considérant que l'existence étant une perfection, est renfermée dans l'idée d'un être souverainement parfait. Il se croit donc aussi autorisé par sa règle à affirmer que Dieu existe, qu'à prononcer que lui Descartes existe puisqu'il pense.

8. Il continue de cette sorte à réunir par plusieurs conséquences immédiates, une première suite de connaissances qu'il croit parfaitement évidentes, sur la nature de l'âme, sur celle de Dieu, et sur la nature du corps.

Il fait une remarque importante sur sa méthode, savoir que " ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, dont les Géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, lui avaient donné occasion de s'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes, s'entresuivent en même façon ; et que pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le sait, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu'on ne découvre ".

10. C'est dans cette espérance que notre illustre philosophe commença ensuite à faire la liaison de ses premières découvertes avec trois ou quatre règles de mouvement ou de mécanique, qu'il crut voir clairement dans la nature, et qui lui parurent suffisantes pour rendre raison de tout, ou pour former une chaîne de connaissances, qui embrassât l'univers et ses parties, sans y rien excepter.

" Je me résolus, dit-il, de laisser tout ce monde-ci aux disputes des Philosophes, et de parler seulement de ce qui arriverait dans un nouveau monde, si Dieu créait maintenant quelque part dans les espaces imaginaires assez de matière pour le composer, et qu'il agitât diversement et sans ordre les diverses parties de cette matière, en sorte qu'il en composât un chaos aussi confus que les Poètes en puissent feindre, et que par-après il ne fit que prêter son concours ordinaire à la nature, et la laisser agir selon les lois qu'il a établies.

De plus je fis voir quelles étaient les lois de la nature.... Après cela je montrai comment la plus grande partie de la matière de ce chaos devait, ensuite de ces lais, se disposer et s'arranger d'une certaine façon qui la rendait toute semblable à nos cieux ; comment cependant quelques-unes de ces parties devaient composer une terre ; et quelques-unes, des planètes et des cometes ; et quelques-autres, un soleil et des étoiles fixes.... De-là je vins à parler particulièrement de la terre ; comment les montagnes, les mers, les fontaines et les rivières pouvaient naturellement s'y former, et les métaux y venir dans les mines ; et les plantes y croitre dans les campagnes ; et généralement tous les corps qu'on nomme mêlés ou composés, s'y engendrer.... On peut croire, sans faire tort au miracle de la création, que par les seules lois de la mécanique établies dans la nature, toutes les choses qui sont purement matérielles, auraient pu s'y rendre telles que nous les voyons à présent.

De la description de cette génération des corps animés et des plantes, je passai à celle des animaux, et particulièrement à celle des hommes ".

11. Descartes finit son discours sur la méthode, en nous montrant les fruits de la sienne. " J'ai cru, dit-il, après avoir remarqué jusqu'où ces notions générales, touchant la Physique, peuvent conduire, que je ne pouvais les tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui sont fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des lieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature ".

Descartes se félicite en dernier lieu des avantages qui reviendra de sa Physique générale à la Médecine et à la santé. Le but de ses connaissances est, de se pouvoir exempter d'une infinité de maladies, et même aussi peut-être de l'affoiblissement de la vieillesse.

Telle est la méthode de Descartes. Telles sont ses promesses ou ses espérances. Elles sont grandes sans doute : et pour sentir au juste ce qu'elles peuvent valoir, il est bon d'avertir le lecteur qu'il ne doit point se prévenir contre ce renoncement à toute connaissance sensible, par lequel ce philosophe débute. On est d'abord tenté de rire en le voyant hésiter à croire qu'il n'y ait ni monde, ni lieu, ni aucun corps autour de lui : mais c'est un doute métaphysique, qui n'a rien de ridicule ni de dangereux ; et pour en juger sérieusement, il est bon de se rappeler les circonstances où Descartes se trouvait. Il était né avec un grand génie ; et il regnait alors dans les écoles un galimathias d'entités, de formes substancielles, et de qualités attractives, répulsives, retentrices, concoctrices, expultrices, et autres non moins ridicules ni moins obscures, dont ce grand homme était extrêmement rebuté. Il avait pris goût de bonne heure à la méthode des Géomètres, qui d'une vérité incontestable, ou d'un point accordé, conduisent l'esprit à quelqu'autre vérité inconnue ; puis de celle-là à une autre, en observant toujours ainsi ; ce qui procure cette conviction d'où nait une satisfaction parfaite. La pensée lui vint d'introduire la même méthode dans l'étude de la nature ; et il crut en partant de quelques vérités simples, pouvoir parvenir aux plus cachées, et enseigner la Physique ou la formation de tous les corps, comme on enseigne la Géometrie.

Nous reconnaitrions facilement nos défauts, si nous pouvions remarquer que les plus grands hommes en ont eu de semblables. Les Philosophes auraient suppléé à l'impuissance où nous sommes pour la plupart, de nous étudier nous-mêmes, s'ils nous avaient laissé l'histoire des progrès de leur esprit. Descartes l'a fait, et c'est un des grands avantages de sa méthode. Au lieu d'attaquer directement les scolastiques, il représente le temps où il était dans les mêmes préjugés : il ne cache point les obstacles qu'il a eus à surmonter pour s'en défaire ; il donne les règles d'une méthode beaucoup plus simple qu'aucune de celles qui avaient été en usage jusqu'à lui, laisse entrevoir les découvertes qu'il croit avoir faites, et prépare par cette adresse les esprits à recevoir les nouvelles opinions qu'il se proposait d'établir. Il y a apparence que cette conduite a eu beaucoup de part à la révolution dont ce philosophe est l'auteur.

La méthode des Géomètres est bonne, mais a-t-elle autant d'étendue que Descartes lui en donnait ? Il n'y a nulle apparence. Si l'on peut procéder géométriquement en Physique, c'est seulement dans telle ou telle partie, et sans espérance de lier le tout. Il n'en est pas de la nature comme des mesures et des rapports de grandeur. Sur ces rapports Dieu a donné à l'homme une intelligence capable d'aller fort loin, parce qu'il voulait le mettre en état de faire une maison, une voute, une digue, et mille autres ouvrages où il aurait besoin de nombrer et de mesurer. En formant un ouvrier, Dieu a mis en lui les principes propres à diriger ses opérations : mais destinant l'homme à faire usage du monde, et non à le construire, il s'est contenté de lui en faire connaître sensiblement et expérimentalement les qualités usuelles ; il n'a pas jugé à-propos de lui accorder la vue claire de cette machine immense.

Il y a encore un défaut dans la méthode de Descartes : selon lui il faut commencer par définir les choses, et regarder les définitions comme des principes propres à en faire découvrir les propriétés. Il parait au contraire qu'il faut commencer par chercher les propriétés ; car si les notions que nous sommes capables d'acquérir, ne sont, comme il parait évident, que différentes collections d'idées simples que l'expérience nous a fait rassembler sous certains noms, il est bien plus naturel de les former, en cherchant les idées dans le même ordre que l'expérience les donne, que de commencer par les définitions, pour en déduire en suite les différentes propriétés des choses. Descartes méprisait la science qui s'acquiert par les sens ; et s'étant accoutumé à se renfermer tout entier dans des idées intellectuelles, qui pour avoir entr'elles quelque suite, n'avaient pas en effet plus de réalité, il alla avec beaucoup d'esprit de méprise en méprise. Avec une matière prétendue homogène, mise et entretenue en mouvement, selon deux ou trois règles de la mécanique, il entreprit d'expliquer la formation de l'univers. Il entreprit en particulier de montrer avec une parfaite évidence, comment quelques parcelles de chyle ou de sang, tirées d'une nourriture commune, doivent former juste et précisément le tissu, l'entrelacement, et la correspondance des vaisseaux du corps d'un homme, plutôt que d'un tigre ou d'un poisson. Enfin il se vantait d'avoir découvert un chemin qui lui semblait tel, qu'on devait infailliblement trouver la science de la vraie Médecine en le suivant. Voyez AXIOME.

On peut juger de la nature de ses connaissances à cet égard par les traits suivants. Il prit pour un rhumatisme la pleurésie dont il est mort, et crut se délivrer de la fièvre en buvant un demi-verre d'eau-de-vie : parce qu'il n'avait pas eu besoin de la saignée dans l'espace de 40 ans, il s'opiniâtra à refuser ce secours qui était le plus spécifique pour son mal : il y consentit trop tard, lorsque son délire fut calmé et dissipé. Mais alors, dans le plein usage de sa raison, il voulut qu'on lui infusât du tabac dans du vin pour le prendre intérieurement ; ce qui détermina son médecin à l'abandonner. Le neuvième jour de sa fièvre, qui fut l'avant-dernier de sa vie, il demanda de sang froid des panais, et les mangea par précaution, de crainte que ses boyaux ne se retrécissent, s'il continuait à ne prendre que des bouillons. On voit ici la distance qu'il y a du Géomètre au Physicien. Histoire du Ciel, tome II.

Quoique M. Descartes se fût appliqué à l'étude de la Morale, autant qu'à aucune autre partie de la Philosophie, nous n'avons cependant de lui aucun traité complet sur cette matière. On en voit les raisons dans une lettre qu'il écrivit à M. Chanut. " Messieurs les régens de collège (disait-il à son ami) sont si animés contre moi à cause des innocens principes de Physique qu'ils ont vus, et tellement en colere de ce qu'ils n'y trouvent aucun prétexte pour me calomnier, que si je traitais après cela de la Morale, ils ne me laisseraient aucun repos ; car, puisqu'un père Jésuite a cru avoir assez de sujet pour m'accuser d'être sceptique, de ce que j'ai réfuté les sceptiques ; et qu'un ministre a entrepris de persuader que j'étais athée, sans en alléguer d'autres raisons, sinon que j'ai tâché de prouver l'existence de Dieu : que ne diraient-ils point, si j'entreprenais d'examiner quelle est la juste valeur de toutes les choses qu'on peut désirer ou craindre ; quel sera l'état de l'âme après la mort ; jusqu'où nous devons aimer la vie, et quels nous devons être pour n'avoir aucun sujet d'en craindre la perte ! J'aurais beau n'avoir que les opinions les plus conformes à la religion, et les plus utiles au bien de l'état, ils ne laisseraient pas de me vouloir faire croire que j'en aurais de contraires à l'un et à l'autre. Ainsi je pense que le mieux que je puisse faire dorénavant, sera de m'abstenir de faire des livres : et ayant pris pour ma devise, illi mors gravis incubat, qui notus nimis omnibus, ignotus moritur sibi, de n'étudier plus que pour m'instruire, et ne communiquer mes pensées qu'à ceux avec qui je pourrai converser en particulier ".

On voit par-là qu'il n'étudiait la Morale que pour sa conduite particulière ; et c'est peut-être aux effets de cette étude qu'on pourrait rapporter les désirs qu'on trouve dans la plupart de ses lettres, de consacrer toute sa vie à la science de bien vivre avec Dieu et avec son prochain, en renonçant à toute autre connaissance ; au moins avait-il appris dans cette étude à considérer les écrits des anciens payens comme des palais superbes, qui ne sont bâtis que sur du sable. Il remarqua dès-lors, que ces anciens dans leur morale, élèvent fort haut les vertus, et les font paraitre estimables au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde ; mais qu'ils n'enseignent pas assez à les connaître, et que ce qu'ils appellent d'un si beau nom, n'est souvent qu'insensibilité, orgueil, et désespoir. Ce fut aussi à cette étude qu'il fut redevable des quatre maximes que nous avons rapportées dans l'analyse que nous avons donnée de sa méthode, et sur lesquelles il voulut régler sa conduite : il n'était esclave d'aucune des passions qui rendent les hommes vicieux. Il était parfaitement guéri de l'inclination qu'on lui avait autrefois inspirée pour le jeu et de l'indifférence pour la perte de son temps. Quant à ce qui regarde la religion, il conserva toujours ce fonds de piété que ses maîtres lui avaient inspirée à la Fleche. Il avait compris de bonne heure que tout ce qui est l'objet de la foi, ne saurait l'être de la raison : il disait qu'il serait tranquille, tant qu'il aurait Rome et la Sorbonne de son côté.

L'irrésolution où il fut assez longtemps touchant les vues générales de son état, ne tombait point sur ses actions particulières ; il vivait et agissait indépendamment de l'incertitude qu'il trouvait dans les jugements qu'il faisait sur les Sciences. Il s'était fait une morale simple, selon les maximes de laquelle il prétendait embrasser les opinions les plus modérées, le plus communément reçues dans la pratique, se faisant toujours assez de justice, pour ne pas préférer ses opinions particulières à celles des personnes qu'il jugeait plus sages que lui. Il apportait deux raisons qui l'obligeaient à ne choisir que les plus modérées d'entre plusieurs opinions également reçues. " La première, que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablement les meilleures, toutes les extrémités dans les actions morales étant ordinairement vicieuses ; la seconde, que ce serait se détourner moins du vrai chemin, au cas qu'il vint à s'égarer ; et qu'ainsi, il ne serait jamais obligé de passer d'une extrémité à l'autre ". Disc. sur la Méth. Il paraissait dans toutes les occasions si jaloux de sa liberté, qu'il ne pouvait dissimuler l'éloignement qu'il avait pour tous les engagements qui sont capables de nous priver de notre indifférence dans nos actions. Ce n'est pas qu'il prétendit trouver à redire aux lais, qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, ou pour établir des sûretés dans le commerce de la vie, permettent qu'on fasse des vœux ou des contrats, qui obligent ceux qui les font à persévérer dans leur entreprise : mais ne voyant rien au monde qui demeurât toujours dans le même état, et se promettant de perfectionner son jugement de plus en plus, il aurait cru offenser le bon sens, s'il se fût obligé à prendre une chose pour bonne, lorsqu'elle aurait cessé de l'être ; ou de lui paraitre telle, sous prétexte qu'il l'aurait trouvée bonne dans un autre temps.

A l'égard des actions de sa vie, qu'il ne croyait point pouvoir souffrir de délai ; lorsqu'il n'était point en état de discerner les opinions les plus véritables, il s'attachait toujours aux plus probables. S'il arrivait qu'il ne trouvât pas plus de probabilité dans les unes que dans les autres, il ne laissait pas de se déterminer à quelques-unes, et de les considérer ensuite, non plus comme douteuses par rapport à la pratique, mais comme très-vraies et très-certaines, parce qu'il croyait que la raison qui l'y avait fait déterminer se trouvait telle : par ce moyen, il vint à bout de prévenir le repentir et les remords qui ont coutume d'agir sur les esprits faibles et chancelans, qui se portent trop légèrement à entreprendre, comme bonnes, les choses qu'ils jugent ensuite être mauvaises.

Il s'était fortement persuadé qu'il n'y a rien dont nous puissions disposer absolument, hormis nos pensées et nos désirs ; de sorte qu'après avoir fait tout ce qui pouvait dépendre de lui pour les choses de dehors, il regardait comme absolument impossible à son égard, ce qui lui paraissait difficîle ; c'est ce qui le fit résoudre à ne désirer que ce qu'il croyait pouvoir acquérir. Il crut que le moyen de vivre content, était de regarder tous les biens qui sont hors de nous, comme également éloignés de notre pouvoir. Il dut sans-doute avoir besoin de beaucoup d'exercice, et d'une méditation souvent réitérée, pour s'accoutumer à regarder tout sous ce point de vue ; mais étant venu à bout de mettre son esprit dans cette situation, il se trouva tout préparé à souffrir tranquillement les maladies et les disgraces de la fortune par lesquelles il plairait à Dieu de l'exercer. Il croyait que c'était principalement dans ce point, que consistait le secret des anciens philosophes, qui avaient pu autrefois se soustraire à l'empire de la fortune, et malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leurs Dieux, Discours sur la Méthode, pag. 27. 29.

Avec ces dispositions intérieures, il vivait en apparence de la même manière que ceux qui, étant libres de tout emploi, ne songent qu'à passer une vie douce et irreprochable aux yeux des hommes qui s'étudient à séparer les plaisirs des vices, et qui, pour jouir de leur loisir sans s'ennuyer, ont recours de temps en temps à des divertissements honnêtes. Ainsi, sa conduite n'ayant rien de singulier qui fût capable de frapper les yeux ou l'imagination des autres, personne ne mettait obstacle à la continuation de ses desseins, et il s'appliquait sans relâche à la recherche de la vérité.

Quoique M. Descartes eut résolu, comme nous venons de le dire, de ne rien écrire sur la Morale, il ne put refuser cette satisfaction à la princesse Elisabeth ; il n'imagina rien de plus propre à consoler cette princesse philosophe dans ses disgraces, que le livre de Séneque, touchant la vie heureuse, sur lequel il fit des observations, tant pour lui en faire remarquer les fautes, que pour lui faire porter ses pensées au-delà même de celles de cet auteur. Voyant augmenter de jour en jour la malignité de la fortune, qui commençait à persécuter cette princesse, il s'attacha à l'entretenir dans ses lettres, des moyens que la Philosophie pouvait lui fournir pour être heureuse et contente dans cette vie ; et il avait entrepris de lui persuader, que nous ne saurions trouver que dans nous-mêmes cette félicité naturelle, que les âmes vulgaires attendent en vain de la fortune, tom. I. des Lett. Lorsqu'il choisit le livre de Séneque de la vie heureuse, " il eut seulement égard à la réputation de l'auteur, et à la dignité de la matière, sans songer à la manière dont il l'avait traitée " : mais l'ayant examinée depuis, il ne la trouva point assez exacte pour mériter d'être suivie. Pour donner lieu à la princesse d'en pouvoir juger plus aisément, il lui expliqua d'abord de quelle sorte il croyait que cette matière eut dû être traitée par un philosophe tel que Séneque, qui n'avait que la raison naturelle pour guide ; ensuite il lui fit voir " comment Séneque eut dû nous enseigner toutes les principales vérités, dont la connaissance est requise pour faciliter l'usage de la vertu, pour régler nos désirs et nos passions, et jouir ainsi de la béatitude naturelle ; ce qui aurait rendu son livre le meilleur et le plus utîle qu'un philosophe payen eut su écrire ". Après avoir marqué ce qu'il lui semblait que Séneque eut dû traiter dans son livre, il examina dans une seconde lettre à la princesse ce qu'il y traite, avec une netteté et une force d'esprit qui nous fait regretter que M. Descartes n'ait pas entrepris de rectifier ainsi les pensées de tous les anciens. Les réflexions judicieuses que la princesse fit de son côté sur le livre de Séneque, portèrent M. Descartes à traiter dans les lettres suivantes, des autres questions les plus importantes de la morale, touchant le souverain bien, la liberté de l'homme, l'état de l'âme, l'usage de la raison, l'usage des passions, les actions vertueuses et vicieuses, l'usage des biens et des maux de la vie. Ce commerce de philosophie morale fut continué par la princesse, depuis son retour des eaux de Spa, où il avait commencé, avec une ardeur toujours égale au milieu des malheurs dont sa vie fut traversée ; et rien ne fut capable de le rompre, que la mort de M. Descartes.

En 1641 parut en latin un des plus célèbres ouvrages de notre philosophe, et celui qu'il parait avoir toujours chéri le plus, ce furent ses méditations touchant la première Philosophie, où l'on démontre l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Mais on sera peut-être surpris d'apprendre que c'est à la conscience de Descartes que le public fut redevable de ce présent. Si l'on avait eu affaire à un philosophe moins zélé pour le vrai, et si cette passion si louable et si rare n'avait détruit les raisons qu'il prétendait avoir de ne plus jamais imprimer aucun de ses écrits, c'était fait de ses méditations, aussi bien que de son monde, de son cours philosophique, de sa réfutation de la scolastique, et de divers autres ouvrages qui n'ont pas Ve le jour, excepté les principes, qui avaient été nommément compris dans la condamnation qu'il en avait faite. Cette distinction était bien dû. à ses méditations métaphysiques. Il les avait composées dans sa retraite en Hollande. Depuis ce temps-là, il les avait laissées dans son cabinet comme un ouvrage imparfait, dans lequel il n'avait songé qu'à se satisfaire. Mais ayant considéré en suite la difficulté que plusieurs personnes auraient dû comprendre le peu qu'il avait mis de métaphysique dans la quatrième partie de son discours sur la méthode, il voulut revoir son ouvrage, afin de le mettre en état d'être utîle au public, en donnant des éclaircissements à cet endroit de sa méthode, auquel cet ouvrage pourrait servir de commentaire. Il comparait ce qu'il avait fait en cette matière aux démonstrations d'Apollonius, dans lesquelles il n'y a véritablement rien qui ne soit très-clair et très-certain, lorsqu'on considère chaque point à part. Mais parce qu'elles sont un peu longues, et qu'on ne peut y voir la nécessité de la conclusion, si l'on ne se souvient exactement de tout ce qui la précède, à peine peut-on trouver un homme dans toute une ville, dans toute une province, qui soit capable de les entendre. De même, M. Descartes croyait avoir entièrement démontré l'existence de Dieu et l'immatérialité de l'âme humaine. Mais parce que cela dépendait de plusieurs raisonnements qui s'entre-suivaient, et que si on en oubliait la moindre circonstance il n'était pas aisé de bien entendre la conclusion, il prévoyait que son travail aurait peu de fruit, à moins qu'il ne tombât heureusement entre les mains de quelques personnes intelligentes, qui prissent la peine d'examiner sérieusement ses raisons ; et qui disant sincèrement ce qu'elles en penseraient, donnassent le ton aux autres pour en juger comme eux, ou du moins pour n'oser les contredire sans raison.

Le père Mersenne ayant reçu l'ouvrage attendu depuis tant de temps, voulut satisfaire l'attente de ceux auxquels il l'avait promis, par l'activité et l'industrie dont il usa pour le leur communiquer. Il en écrivit peu de temps après à M. Descartes, et il lui promit les objections de divers théologiens et philosophes. M. Descartes en parut d'autant plus surpris, qu'il s'était persuadé qu'il fallait plus de temps pour remarquer exactement tout ce qui était dans son traité, et tout ce qui y manquait d'essentiel. Le P. Mersenne, pour lui faire voir qu'il n'y avait ni précipitation, ni négligence dans l'examen qu'il en faisait faire, lui manda qu'on avait déjà remarqué que dans un traité qu'on croyait fait exprès pour prouver l'immortalité de l'âme, il n'avait pas dit un mot de cette immortalité. M. Descartes lui répondit sur le champ qu'on ne devait pas s'en étonner ; qu'il ne pouvait pas démontrer que Dieu ne puisse anéantir l'âme de l'homme, mais seulement qu'elle est d'une nature entièrement distincte de celle du corps, et par conséquent qu'elle n'est point sujette à mourir avec lui ; que c'était-là tout ce qu'il croyait être requis pour établir la religion, et que c'était aussi tout ce qu'il s'était proposé de prouver. Pour détromper ceux qui pensaient autrement, il fit changer le titre du second chapitre, ou de la seconde méditation, qui portait de mente humanâ en général ; au lieu de quoi il fit mettre, de naturâ mentis humanæ, quod ipsa sit notior quam corpus, afin qu'on ne crut pas qu'il eut voulu y démontrer son immortalité.

Huit jours après, M. Descartes envoya au P. Mersenne un abrégé des principaux points qui touchaient Dieu et l'âme, pour servir d'argument à tout l'ouvrage. Il lui permit de le faire imprimer par forme de sommaire à la tête du traité, afin que ceux qui aimaient à trouver en un même lieu tout ce qu'ils cherchaient, pussent voir en raccourci tout ce que contenait l'ouvrage, qu'il crut devoir partager en six méditations.

Dans la première, il propose les raisons pour lesquelles nous pouvons douter généralement de toutes choses, et particulièrement des choses matérielles, jusqu'à ce que nous ayons établi de meilleurs fondements dans les Sciences, que ceux que nous avons eus jusqu'à-présent. Il fait voir que l'utilité de ce doute général consiste à nous délivrer de toutes sortes de préjugés ; à détacher notre esprit des sens, et à faire que nous ne puissions plus douter des choses que nous reconnaitrons être très-véritables.

Dans la seconde, il fait voir que l'esprit usant de sa propre liberté pour supposer que les choses de l'existence desquelles il a le moindre doute, n'existent pas en effet, reconnait qu'il est impossible que cependant il n'existe pas lui-même : ce qui sert à lui faire distinguer les choses qui lui appartiennent d'avec celles qui appartiennent au corps. Il semble que c'était le lieu de prouver l'immortalité de l'âme. Mais il manda au P. Mersenne qu'il s'était contenté dans cette seconde méditation de faire concevoir l'âme sans le corps, sans entreprendre encore de prouver qu'elle est réellement distincte du corps ; parce qu'il n'avait pas encore mis dans ce lieu-là les prémisses, dont on peut tirer cette conclusion, que l'on ne trouverait que dans la sixième méditation. C'est ainsi que ce philosophe tâchant de ne rien avancer dans tout son traité dont il ne crut avoir des démonstrations exactes, se croyait obligé de suivre l'ordre des Géomètres, qui est de produire premièrement tous les principes d'où dépend la proposition que l'on cherche, avant que de rien conclure. La première et la principale chose qui est requise selon lui pour bien connaître l'immortalité de l'âme, est d'en avoir une idée ou conception très-claire et très-nette, qui soit parfaitement distincte de toutes les conceptions qu'on peut avoir du corps. Il faut savoir outre cela que tout ce que nous concevons clairement et distinctement est vrai de la même manière que nous le concevons ; c'est ce qu'il a été obligé de remettre à la quatrième méditation. Il faut de plus avoir une conception distincte de la nature corporelle ; c'est ce qui se trouve en partie dans la seconde, et en partie dans les cinquième et sixième méditations. L'on doit conclure de tout cela, que les choses que l'on conçoit clairement et distinctement comme des substances diverses, telles que sont l'esprit et le corps, sont des substances réellement distinctes les unes des autres. C'est ce qu'il conclut dans la sixième méditation. Revenons à l'ordre des méditations et de ce qu'elles contiennent.

Dans la troisième, il développe assez au long le principal argument par lequel il prouve l'existence de Dieu. Mais n'ayant pas jugé à propos d'y employer aucune comparaison tirée des choses corporelles, afin d'éloigner autant qu'il pourrait l'esprit du lecteur de l'usage et du commerce des sens, il n'avait pu éviter certaines obscurités, auxquelles il avait déjà remédié dans ses réponses aux premières objections qu'on lui avait faites dans les Pays-Bas, et qu'il avait envoyées au P. Mersenne pour être imprimées à Paris avec son traité.

Dans la quatrième, il prouve que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. Il y explique aussi en quoi consiste la nature de l'erreur ou de la fausseté. Par-là il n'entend point le péché ou l'erreur qui se commet dans la poursuite du bien et du mal, mais seulement l'erreur qui se trouve dans le jugement et le discernement du vrai et du faux.

Dans la cinquième, il explique la nature corporelle en général. Il y démontre encore l'existence de Dieu par une nouvelle raison. Il y fait voir comment il est vrai que la certitude même des démonstrations géométriques dépend de la connaissance de Dieu.

Dans la sixième, il distingue l'action de l'entendement d'avec celle de l'imagination, et donne les marques de cette distinction. Il y prouve que l'âme de l'homme est réellement distincte du corps. Il y expose toutes les erreurs qui viennent des sens, avec les moyens de les éviter. Enfin il y apporte toutes les raisons desquelles on peut conclure l'existence des choses matérielles. Ce n'est pas qu'il les jugeât fort utiles pour prouver qu'il y a un monde, que les hommes ont des corps, et autres choses semblables qui n'ont jamais été mises en doute par aucun homme de bon sens ; mais parce qu'en les considérant de près, on vient à connaître qu'elles ne sont pas si évidentes que celles qui nous conduisent à la connaissance de Dieu et de notre âme.

Voilà l'abrégé des méditations de Descartes, qui sont de tous ses ouvrages celui qu'il a toujours le plus estimé. Tantôt il remerciait Dieu de son travail, croyant avoir trouvé comment on peut démontrer les vérités métaphysiques : tantôt il se laissait aller au plaisir de faire connaître aux autres l'opinion avantageuse qu'il en avait conçue. " Assurez-vous, écrivait-il au P. Mersenne, qu'il n'y a rien dans ma métaphysique que ne je croie être, ou très-connu par la lumière naturelle, ou démontré évidemment, et que je me fais fort de le faire entendre à ceux qui voudront et pourront y méditer, etc. " En effet, on peut dire que ce livre renferme tout le fonds de sa doctrine, et que c'est une pratique très-exacte de sa méthode. Il avait coutume de le vanter à ses amis intimes, comme contenant des vérités importantes, qui n'avaient jamais été bien examinées avant lui, et qui ne donnaient point l'ouverture à la vraie Philosophie, dont le point principal consiste à nous convaincre de la différence qui se trouve entre l'esprit et le corps. C'est ce qu'il a prétendu faire dans ces méditations par une analyse, qui ne nous apprend pas seulement cette différence mais qui nous découvre en même temps le chemin qu'il a suivi pour la découvrir. Voyez ANALYSE.

Descartes, dans son traité de la lumière, transporte son lecteur au-delà du monde dans les espaces imaginaires ; et là il suppose que pour donner aux philosophes l'intelligence de la structure du monde, Dieu veut bien leur accorder le spectacle d'une création. Il fabrique pour cela une multitude de parcelles de matières également dures, cubiques, ou triangulaires, ou simplement irrégulières et raboteuses, ou même de toutes figures, mais étroitement appliquées l'une contre l'autre, face contre face, et si bien entassées, qu'il ne s'y trouve pas le moindre interstice. Il soutient même que Dieu qui les a créées dans les espaces imaginaires, ne peut pas après cela laisser subsister entr'elles le moindre petit espace vide de corps ; et que l'entreprise de ménager ce vide, passe le pouvoir du Tout-puissant.

Ensuite Dieu met toutes ces parcelles en mouvement, il les fait tourner la plupart autour de leur propre centre ; et de plus, il les pousse en ligne directe.

Dieu leur commande de rester chacune dans leur état de figure, masse, vitesse, ou repos, jusqu'à ce qu'elles soient obligées de changer par la resistance, ou par la fracture.

Il leur commande de partager leurs mouvements avec celles qu'elles rencontreront, et de recevoir du mouvement des autres. Descartes détaille les règles de ces mouvements et de ces communications le mieux qu'il lui est possible.

Dieu commande enfin à toutes les parcelles mues d'un mouvement de progression, de continuer tant qu'elles pourront à se mouvoir en ligne droite.

Cela supposé, Dieu, selon Descartes, conserve ce qu'il a fait, mais il ne fait plus rien. Ce chaos sorti de ses mains, Ve s'arranger par un effet du mouvement, et devenir un monde semblable au nôtre ; un monde dans lequel, quoique Dieu n'y mette aucun ordre ni proportion, on pourra voir toutes les choses, tant générales que particulières, qui paraissent dans le vrai monde. Ce sont les propres paroles de l'auteur, et l'on ne saurait trop y faire attention.

De ces parcelles primordiales inégalement mues, qui sont la matière commune de tout, et qui ont une parfaite indifférence à devenir une chose ou une autre, Descartes voit d'abord sortir trois éléments ; et de ces trois éléments, toutes les masses qui subsistent dans le monde. D'abord les carnes, angles, et extrémités des parcelles sont inégalement rompues par le frottement. Les plus fines pièces sont la matière subtile, qu'il nomme le premier élément : les corps usés et arrondis par le frottement, sont le second élément ou la lumière : les pièces rompues les plus grossières, les éclats les plus massifs, et qui conservent le plus d'angles, sont le troisième élément, ou la matière terrestre et planétaire.

Tous les éléments mus et se faisant obstacle les uns aux autres, se contraignent réciproquement à avancer, non en ligne droite, mais en ligne circulaire, et à marcher par tourbillons, les uns autour d'un centre commun, les autres autour d'un autre ; desorte cependant que conservant toujours leur tendance à s'en aller en ligne droite, ils font effort à chaque instant pour s'éloigner du centre ; ce qu'il appelle force centrifuge.

Tous ces éléments tâchant de s'éloigner du centre, les plus massifs d'entr'eux sont ceux qui s'en éloigneront le plus : ainsi l'élément globuleux sera plus éloigné du centre que la matière subtîle ; et comme tout doit être plein, cette matière subtîle se rangera en partie dans les interstices des globules de la lumière, et en partie vers le centre du tourbillon. Cette partie de la matière subtile, c'est-à-dire de la plus fine poussière qui s'est rangée au centre, est ce que Descartes appelle un soleil. Il y a de pareils amas de menue poussière dans d'autres tourbillons, comme dans celui-ci ; et ces amas de poussière sont autant d'autres soleils que nous nommons étoiles, et qui brillent peu à notre égard, Ve l'éloignement.

L'élément globuleux étant composé de globules inégaux, les plus forts s'écartent le plus vers les extrémités du tourbillon ; les plus faibles se tiennent plus près du soleil. L'action de la fine poussière qui compose le soleil, communique son agitation aux globules voisins et c'est en quoi consiste la lumière. Cette agitation communiquée à la matière globuleuse, accélere le mouvement de celle-ci ; mais cette accélération diminue en raison de l'éloignement, et finit à une certaine distance.

On peut donc diviser la lumière depuis le soleil jusqu'à cette distance, en différentes couches dont la vitesse est inégale et Ve diminuant de couche en couche. Après quoi la matière globuleuse qui remplit le reste immense du tourbillon solaire, en reçoit plus d'accélération du soleil : et comme ce grand reste de matière globuleuse est composé des globules les plus gros et les plus forts, l'activité y Ve toujours en augmentant depuis le terme où l'accélération causée par le soleil expire, jusqu'à la rencontre des tourbillons voisins. Si donc il tombe quelques corps massifs dans l'élément globuleux, depuis le soleil jusqu'au terme où finit l'action de cet astre, ces corps seront mus plus vite auprès du soleil, et moins vite à mesure qu'ils s'en éloigneront : mais si quelques corps massifs sont amenés dans le reste de la matière globuleuse, entre le terme de l'action solaire et la rencontre des tourbillons voisins, ils iront avec une accélération toujours nouvelle, jusqu'à s'enfoncer dans ces tourbillons voisins et d'autres qui s'échapperaient des tourbillons voisins, et entreraient dans l'élément globuleux du nôtre, pourraient y descendre ou tomber, et s'avancer vers le soleil.

Or il y a de petits tourbillons de matière qui peuvent rouler dans les grands tourbillons ; et ces petits tourbillons peuvent non-seulement être composés d'une matière globuleuse et d'une poussière fine, qui rangée au centre, en fasse de petits soleils, mais ils peuvent encore contenir ou rencontrer bien des parcelles de cette grosse poussière, de ces grands éclats d'angles baissés que nous avons nommés le troisième élément. Ces petits tourbillons ne manqueront pas d'écarter vers leurs bords toute la grosse poussière ; c'est-à-dire, si vous l'aimez mieux, que les grands éclats formant des pelotons épais et de gros corps, gagneront toujours les bords du petit tourbillon par la supériorité de leur force centrifuge : Descartes les arrête-là, et la chose est fort commode. Au lieu de les laisser courir plus loin par la force centrifuge, ou d'être emportés par l'impulsion de la matière du grand tourbillon, ils obscurcissent le soleil du petit, et ils encroutent peu-à-peu le petit tourbillon ; et de ces croutes épaisses sur tout le dehors il se forme un corps opaque, une planète, une terre habitable. Comme les amas de la fine poussière sont autant de soleils, les amas de la grosse poussière sont autant de planètes et de cometes. Ces planètes amenées dans la première moitié de la matière globuleuse, roulent d'une vitesse qui Ve toujours en diminuant depuis la première qu'on nomme Mercure, jusqu'à la dernière qu'on nomme Saturne. Les corps opaques qui sont jetés dans la seconde moitié, s'en vont jusque dans les tourbillons voisins ; et d'autres passent des tourbillons voisins, puis descendent dans le nôtre vers le soleil. La même poussière massive qui nous a fourni une terre, des planètes et des cometes, s'arrange, en vertu du mouvement, en d'autres formes, et nous donne l'eau, l'atmosphère, l'air, les métaux, les pierres, les animaux et les plantes ; en un mot toutes les choses tant générales que particulières, que nous voyons dans notre monde, organisées et autres.

Il y a encore bien d'autres parties à détailler dans l'édifice de Descartes, mais ce que nous avons déjà Ve est regardé de tout le monde comme un assortiment de pièces qui s'écroulent ; et sans en voir davantage, il n'y a personne qui ne puisse sentir qu'un tel système n'est nullement recevable.

1°. Il est d'abord fort singulier d'entendre dire que Dieu ne peut pas créer et rapprocher quelques corps anguleux, sans avoir de quoi remplir exactement les interstices des angles. De quel droit ose-t-on resserrer ain si la souveraine puissance ?

2°. Mais je veux que Descartes sache précisément pourquoi Dieu doit avoir tant d'horreur du vide : je veux qu'il puisse très-bien accorder la liberté des mouvements avec le plein parfait ; qu'il prouve même la nécessité actuelle du plein : à la bonne heure. L'endroit où je l'arrête, est cette prétention que le vide soit impossible, il ne l'est pas même dans sa supposition ; car pour remplir tous les interstices, il faut avoir des poussières de toute taille, qui viennent au besoin se glisser à-propos dans les intervalles entre-ouverts. Ces poussières ne se forment qu'à la longue. Les globules ne s'arrondissent pas en un instant. Les coins les plus gros se rompent d'abord, puis les plus petits ; et à force de frottements nous pourrons recueillir de nos pièces pulvérisées de quoi remplir tout ce qu'il nous plaira : mais cette pulvérisation est successive. Ainsi au premier moment que Dieu mettra les parcelles de la matière primordiale en mouvement, la poussière n'est pas encore formée. Dieu soulève les angles ; ils vont commencer à se briser ; mais avant que la chose soit faite, voilà entre ces angles des vides sans fin, et nulle matière pour les remplir.

3°. Selon Descartes, la lumière est une masse de petits globes qui se touchent immédiatement, en sorte qu'une fîle de ces globes ne saurait être poussée par un bout, que l'impulsion ne se fasse sentir en même temps à l'autre bout, comme il arrive dans un bâton ou dans une fîle de boulets de canon qui se touchent. M. Roemer et M. Picard ont observé que quand la terre était entre le soleil et jupiter, les éclipses de ses satellites arrivaient alors plutôt qu'il n'est marqué dans les tables ; mais que quand la terre s'en allait du côté opposé, et que le soleil était entre jupiter et la terre, alors les éclipses des satellites arrivaient plusieurs minutes plus tard, parce que la lumière avait tout le grand orbe annuel de la terre à traverser de plus dans cette dernière situation que dans la précédente : d'où ils sont parvenus à pouvoir assurer que la lumière du soleil mettait sept à huit minutes à franchir les 33 millions de lieues qu'il y a du soleil à la terre. Quoi qu'il en soit au reste sur la durée précise de ce trajet de la lumière, il est certain que la communication ne s'en fait pas en un instant ; mais que le mouvement ou la pression de la lumière parvient plus vite sur les corps plus voisins, et plus tard sur les corps les plus éloignés : au lieu qu'une fîle de douze globes et une fîle de cent globes, s'ils se touchent, communiquent leur mouvement aussi vite l'une que l'autre. La lumière de Descartes n'est donc pas la lumière du monde. Voyez ABERRATION.

En voilà assez, ce me semble, pour faire sentir les inconvénients de ce système. On peut, avec M. de Fontenelle, féliciter le siècle qui, en nous donnant Descartes, a mis en honneur un nouvel art de raisonner, et communiqué aux autres sciences l'exactitude de la Géometrie. Mais on doit, selon sa judicieuse remarque, " sentir l'inconvénient des systèmes précipités, dont l'impatience de l'esprit humain ne s'accommode que trop bien ; et qui étant une fois établis, s'opposent aux vérités qui surviennent ".

Il joint à sa remarque un avis salutaire, qui est d'amasser, comme font les Académies, des matériaux qui se pourront lier un jour, plutôt que d'entreprendre avec quelques lois de mécanique, d'expliquer intelligiblement la nature entière et son admirable variété.

Je sai qu'on allegue en faveur du système de Descartes, l'expérience des lois générales par lesquelles Dieu conserve l'univers. La conservation de tous les êtres est, dit-on, une création continuée ; et de même qu'on en conçoit la conservation par des lois générales, ne peut-on pas y recourir pour concevoir, par forme de simple hypothèse, la création et toutes ses suites ?

Raisonner de la sorte, est à-peu-près la même chose que si on assurait que la même mécanique qui, avec de l'eau, du foin et de l'avoine, peut nourrir un cheval, peut aussi former un estomac et le cheval entier. Il est vrai que si nous suivons Dieu dans le gouvernement du monde, nous y verrons régner une uniformité sublime. L'expérience nous autorise à n'y pas multiplier les volontés de Dieu comme les rencontres des corps. D'une seule volonté il a réglé pour tous les cas et pour tous les siècles, la marche et les chocs de tous les corps, à raison de leur masse, de leur vitesse et de leur ressort. Les lois de ces chocs et de ces communications peuvent être sans-doute l'objet d'une physique très-sensée et très-utile, surtout lorsque l'homme en fait usage pour diriger ce qui est soumis à ses opérations, et pour construire ces différents ouvrages dont il est le créateur subalterne. Mais ne vous y méprenez pas : autre chose est de créer les corps, et de leur assigner leur place et leurs fonctions, autre chose de les conserver. Il ne faut qu'une volonté ou certaines lois générales fidèlement exécutées, pour entretenir chaque espèce dans sa forme spéciale, et pour perpétuer les vicissitudes de l'économie du tout, quand une fois la matière est créée. Mais quand il s'agit de créer, de régler ces formes spéciales, d'en rendre l'entretien sur et toujours le même, d'en établir les rapports particuliers, et la correspondance universelle ; alors il faut de la part de Dieu autant de plans et de volontés spéciales, qu'il se trouve de pièces différentes dans la machine entière. Histoire du ciel, tome II.

M. Descartes composa un petit traité des passions en 1646, pour l'usage particulier de la princesse Elisabeth : il l'envoya manuscrit à la reine de Suède sur la fin de l'an 1647 ; mais sur les instances que ses amis lui firent depuis pour le donner au public, il prit le parti de le revoir, et de remédier aux défauts que la princesse philosophe, sa disciple, y avait remarqués. Il le fit voir ensuite à M. Clerselier, qui le trouva d'abord trop au-dessus de la portée commune, et qui obligea l'auteur à y ajouter de quoi le rendre intelligible à toutes sortes de personnes. Il crut entendre la voix du public dans celle de M. Clerselier, et les additions qu'il y fit augmentèrent l'ouvrage d'un tiers. Il le divisa en trois parties, dans la première desquelles il traite des passions en général, et par occasion de la nature de l'âme, etc. dans la seconde, des six passions primitives ; et dans la troisième, de toutes les autres. Tout ce que les avis de M. Clerselier firent ajouter à l'ouvrage, put bien lui donner plus de facilité et de clarté qu'il n'en avait auparavant ; mais il ne lui ôta rien de la briéveté et de la belle simplicité du style, qui était ordinaire à l'auteur. Ce n'est point en orateur, ce n'est pas même en philosophe moral, mais en physicien, qu'il a traité son sujet ; et il s'en acquitta d'une manière si nouvelle, que son ouvrage fut mis fort au-dessus de tout ce qu'on avait fait avant lui dans ce genre. Pour bien déduire toutes les passions, et pour développer les mouvements du sang qui accompagnent chaque passion, il était nécessaire de dire quelque chose de l'animal : aussi voulut-il commencer en cet endroit à expliquer la composition de toute la machine du corps humain. Il y fait voir comment tous les mouvements de nos membres, qui ne dépendent point de la pensée, se peuvent faire en nous sans que notre âme y contribue, par la seule force des esprits animaux et la disposition de nos membres, de sorte qu'il ne nous fait d'abord considérer notre corps que comme une machine faite par la main du plus savant de tous les ouvriers, dont tous les mouvements ressemblent à ceux d'une montre ou autre automate, ne se faisant que par la force de son ressort, et par la figure ou la disposition de ses roues. Après avoir expliqué ce qui appartient au corps, il nous fait aisément conclure qu'il n'y a rien en nous qui appartienne à notre âme, que nos pensées, entre lesquelles les passions sont celles qui l'agitent davantage ; et que l'un des principaux devoirs de la Philosophie est de nous apprendre à bien connaître la nature de nos passions, à les modérer et à nous en rendre les maîtres. On ne peut s'empêcher de regarder ce traité de M. Descartes, comme l'un des plus beaux et des plus utiles de ses ouvrages.

Jamais philosophe n'a paru plus respectueux pour la divinité que M. Descartes, il fut toujours fort sage dans ses discours sur la religion. Jamais il n'a parlé de Dieu, qu'avec la dernière circonspection, toujours avec beaucoup de sagesse, toujours d'une manière noble et élevée. Il était dans l'appréhension continuelle de rien dire ou écrire qui fût indigne de la religion, et rien n'égalait sa délicatesse sur ce point. Voyez tom. I. et II. des lettres.

Il ne pouvait souffrir sans indignation la témérité de certains théologiens qui abandonnent leurs guides, c'est-à-dire l'Ecriture et les pères, pour marcher tout seuls dans des routes qu'ils ne connaissent pas. Il blâmait surtout la hardiesse des philosophes et mathématiciens, qui paraissent si décisifs à déterminer ce que Dieu peut, et ce qu'il ne peut pas. " C'est, dit-il, parler de Dieu comme d'un Jupiter ou d'un Saturne, et l'assujettir au styx et au destin, que de dire qu'il y a des vérités indépendantes de lui. Les vérités mathématiques sont des lois que Dieu a établies dans la nature, comme un roi établit des lois dans son royaume. Il n'y a aucune de ces lois que nous ne puissions comprendre ; mais nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, quoique nous la connaissions, etc.

Pour moi, dit encore ailleurs M. Descartes, il me semble qu'on ne doit dire d'aucune chose qu'elle est impossible à Dieu ; car tout ce qui est vrai et bon dépendant de sa toute-puissance, je n'ose pas même dire que Dieu ne peut faire une montagne sans vallée, ou qu'un et deux ne fassent pas trois ; mais je dis seulement qu'il m'a donné un esprit de telle nature, que je ne saurais concevoir une montagne sans vallée, ou que l'agrégé d'un et de deux ne fasse pas trois ". Voyez tome II. des lettres. Cette retenue de M. Descartes, peut-être excessive, a choqué certains esprits, qui ont voulu lui en faire un crime ; car sur ce qu'en quelques occasions il employait le nom d'un ange plutôt que celui de Dieu, qu'il ménageait par pur respect ; quelqu'un (Beeckman) s'était imaginé qu'il était assez vain pour se comparer aux anges. Il se crut obligé de repousser cette calomnie. " Quant au reproche que vous me faites, dit-il pag. 66. 67. de m'être égalé aux anges, je ne saurais encore me persuader que vous soyez si perdu d'esprit que de le croire. Voici sans doute ce qui vous a donné occasion de me faire ce reproche ; c'est la coutume des Philosophes, et même des Théologiens, toutes les fois qu'ils veulent montrer qu'il répugne tout à fait à la raison que quelque chose se fasse, de dire que Dieu même ne le saurait faire ; et parce que cette façon de parler m'a toujours semblé trop hardie, pour me servir de termes plus modestes, quand l'occasion s'en présente, où les autres diraient que Dieu ne peut faire une chose, je me contente seulement de dire qu'un ange ne le saurait faire... Je suis bien malheureux, de n'avoir pu éviter le soupçon de vanité en une chose où je puis dire que j'affectais une modestie particulière ".

A l'égard de l'existence de Dieu, M. Descartes était si content de l'évidence de sa démonstration, qu'il ne faisait point difficulté de la préférer à toutes celles des vérités mathématiques ; cependant le ministre Voetius, son ennemi, au lieu de l'accuser d'avoir mal réfuté les Athées, jugea plus à propos de l'accuser d'Athéisme, sans en apporter d'autre preuve, sinon qu'il avait écrit contre les Athées. Le tour était assurément nouveau ; mais afin qu'il ne parut pas tel, Voetius trouva assez à temps l'exemple de Vanini, pour montrer que M. Descartes n'aurait pas été le premier des Athées qui aurait écrit en apparence contre l'Athéisme. Ce fut surtout l'impertinence de cette comparaison qui révolta M. Descartes, et qui le détermina à réfuter une si ridicule calomnie, dans une lettre latine qu'il lui écrivit. Quelques autres de ses ennemis entreprirent de l'augmenter, en l'accusant outre cela d'un scepticisme ridicule. Leurs accusations se réduisaient à dire que M. Descartes semblait insinuer qu'il fallait nier (au moins pour quelque temps) qu'il y eut un Dieu, que Dieu pouvait nous tromper, qu'il fallait révoquer toutes choses en doute, que l'on ne devait donner aucune créance aux sens, que le sommeil ne pouvait se distinguer de la veille. M. Descartes eut horreur de ces accusations, et ce ne fut pas sans quelque mouvement d'indignation qu'il y répondit. " J'ai réfuté, dit-il tome II. des lettres, page 170. en paroles très-expresses toutes ces choses qui m'avaient été objectées par des calomniateurs ignorants. Je les ai réfutées même par des arguments très-forts, et j'ose dire plus forts qu'aucun autre ait fait avant moi. Afin de pouvoir le faire plus commodément et plus efficacement, j'ai proposé toutes ces choses, comme douteuses, au commencement de mes méditations ; mais je ne suis pas le premier qui les aye inventées, il y a longtemps qu'on a les oreilles battues de semblables doutes proposés par les Septiques. Mais qu'y a-t-il de plus inique que d'attribuer à un auteur des opinions qu'il ne propose que pour les réfuter ? Qu'y a-t-il de plus impertinent que de feindre qu'on les propose, et qu'elles ne sont pas encore réfutées ; et par conséquent que celui qui rapporte les arguments des Athées, est lui-même un athée pour un temps ? Qu'y a-t-il de plus puérîle que de dire que s'il vient à mourir avant que d'avoir écrit ou inventé la démonstration qu'il espere, il meurt comme un athée ? Quelqu'un dira peut-être que je n'ai pas rapporté ces fausses opinions comme venant d'autrui, mais comme de moi ; mais qu'importe ? puisque dans le même livre où je les ai rapportées, je les ai aussi toutes réfutées ".

Ceux qui ont l'esprit juste et le cœur droit, en lisant les méditations et les principes de M. Descartes, n'ont jamais hésité à tirer de leur lecture des conséquences tout opposées à ces calomnies. Ces ouvrages n'ont encore rendu athée jusqu'aujourd'hui, aucun de ceux qui croyaient en Dieu auparavant ; au contraire, ils ont converti quelques athées : c'est au moins le témoignage qu'un peintre de Suède, nommé Beek, a rendu publiquement de lui-même chez M. l'ambassadeur de France à Stockolm. Voyez tout cela plus au long dans la vie de Descartes, par A. Baillet. (C)

On peut voir dans un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire, les obligations que les Sciences ont à Descartes, les erreurs où il est tombé, et ses principaux disciples. Voyez ALGEBRE, EQUATION, COURBE, MOUVEMENT, IDEE, AME, PERCUSSION, LUMIERE, TOURBILLON, MATIERE SUBTILE, etc.

Ce grand homme a eu des sectateurs illustres ; on peut mettre à leur tête le P. Malebranche, qui ne l'a pourtant pas suivi en tout. Voyez MALEBRANCHISME. Les autres ont été Rohaut, Regis, etc. dont nous avons les ouvrages. La nouvelle explication du mouvement des planètes, par M. Villemot curé de Lyon, imprimée à Paris en 1707, est le premier et peut-être le meilleur ouvrage qui ait été fait pour défendre les tourbillons. Voyez TOURBILLONS.

La philosophie de Descartes a eu beaucoup de peine à être admise en France, le parlement pensa rendre un arrêt contre elle ; mais il en fut empêché par la requête burlesque en faveur d'Aristote, qu'on lit dans les œuvres de Despreaux, et où l'auteur, sous prétexte de prendre la défense de la philosophie péripatéticienne, la tourne en ridicule ; tant il est vrai que ridiculum acri, etc. Enfin cette philosophie a été reçue parmi nous ; mais Newton avait déjà démontré qu'on ne pouvait la recevoir : n'importe, toutes nos universités et nos académies même y sont demeurées fort attachées. Ce n'est que depuis environ 18 ans qu'il s'est élevé des Newtoniens en France. Mais ce mal, si c'en est un (car il y a des gens pour qui c'en est un) a prodigieusement gagné ; toutes nos académies maintenant sont newtoniennes, et quelques professeurs de l'université de Paris enseignent aujourd'hui ouvertement la philosophie anglaise. Voyez ATTRACTION, etc. Voyez aussi sur Descartes et les Cartésiens, notre Discours Préliminaire.

Quelque parti qu'on prenne sur la philosophie de Descartes, on ne peut s'empêcher de regarder ce grand homme comme un génie sublime et un philosophe très-conséquent. La plupart de ses sectateurs n'ont pas été aussi conséquents que lui ; ils ont adopté quelques-unes de ses opinions et en ont rejeté d'autres, sans prendre garde à l'étroite liaison que presque toutes ont entr'elles. Un philosophe moderne, écrivain élégant et homme de beaucoup d'esprit ; M. l'abbé de Gamaches, de l'académie royale des Sciences, a démontré à la tête de son Astronomie physique, que pour un cartésien il ne doit point y avoir de mouvement absolu ; et que c'est une conséquence nécessaire de l'opinion de Descartes, que l'étendue et la matière sont la même chose. Cependant les Cartésiens croient pour la plupart le mouvement absolu, en confondant l'étendue avec la matière. L'opinion de Descartes sur le mécanisme des bêtes (voyez AME DES BETES) est très-favorable au dogme de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme ; et ceux qui l'abandonnent sur ce point, doivent au moins avouer que les difficultés contre l'âme des bêtes sont, sinon insolubles, du moins très-grandes pour un philosophe chrétien. Il en est de même de plusieurs autres points de la philosophie de ce grand homme ; l'édifice est vaste, noble et bien entendu : c'est dommage que le siècle où il vivait ne lui ait pas fourni de meilleurs matériaux. Il faut, dit M. de Fontenelle, admirer toujours Descartes. et le suivre quelquefois.

Les persécutions que ce philosophe a essuyées pour avoir déclaré la guerre aux préjugés et à l'ignorance, doivent être la consolation de ceux qui ayant le même courage, éprouveront les mêmes traverses. Il est honoré aujourd'hui dans cette même patrie où peut-être il eut vécu plus malheureux qu'en Hollande. (O)