S. f. (Belles lettres) c'est l'art de rendre le discours. Chaque mouvement de l'âme, dit Cicéron, a son expression naturelle dans les traits du visage, dans le geste, et dans la voix.

Ces signes nous sont communs avec d'autres animaux : ils ont même été le seul langage de l'homme, avant qu'il eut attaché ses idées à des sons articulés, et il y revient encore dès que la parole lui manque ou ne peut lui suffire, comme on le voit dans les muets, dans les enfants, dans ceux qui parlent difficilement une langue, ou dont l'imagination vive ou l'impatiente sensibilité, repugnent à la lenteur des tours et à la faiblesse des termes. De ces signes naturels réduits en règle, on a composé l'art de la déclamation.

Comme cet art ne convient décemment qu'au théâtre, nous ne croyons devoir en appliquer les règles qu'à la déclamation théâtrale. Porter en chaire ou au barreau l'artificieux apprêt du ton, du geste, et du visage, c'est donner à la vérité le fard du mensonge, et à la justice le manège de la séduction. En un mot, l'orateur qui compose sa déclamation, est un comédien qui s'exerce. Voyez PRONONCIATION.

DECLAMATION THEATRALE. La déclamation naturelle donna naissance à la Musique, la Musique à la Poésie, la Musique et la poésie à leur tour firent un art de la déclamation.

Les accens de la joie, de l'amour, et de la douleur sont les premiers traits que la Musique s'est proposé de peindre. L'oreille lui a demandé l'harmonie, la mesure et le mouvement ; la Musique a obéi à l'oreille ; d'où la mélopée. Pour donner à la Musique plus d'expression et de vérité, on a voulu articuler les sons donnés par la nature, c'est-à-dire, parler en chantant ; mais la Musique avait une mesure et un mouvement réglés ; elle a donc exigé des mots adaptés aux mêmes nombres ; d'où l'art des vers. Les nombres donnés par la Musique et observés par la Poésie, invitaient la voix à les marquer ; d'où l'art rythmique : le geste a suivi naturellement l'expression et le mouvement de la voix, d'où l'art hypocritique ou l'action théâtrale, que les Grecs appelaient orchesis, les Latins saltatio, et que nous avons pris pour la Danse.

C'est là qu'en était la déclamation, lorsqu'Eschyle fit passer la tragédie du chariot de Thespis sur les théâtres d'Athènes. La tragédie, dans sa naissance, n'était qu'une espèce de chœur, où l'on chantait des dithyrambes à la louange de Bacchus ; et par conséquent la déclamation tragique fut d'abord un chant musical. Pour délasser le chœur, on introduisit sur la scène un personnage qui parlait dans les repos. Eschyle lui donna des interlocuteurs ; le dialogue devint la pièce, et le chœur forma l'intermède. Quelle fut dès-lors la déclamation théâtrale ? Les savants sont divisés sur ce point de littérature.

Ils conviennent tous que la Musique était employée dans la tragédie : mais l'employait-on seulement dans les chœurs, l'employait-on même dans le dialogue ? M. Dacier ne fait pas difficulté de dire ; c'était un assaisonnement de l'intermède et non de toute la pièce ; cela leur aurait paru monstrueux. M. l'abbé Dubos convient que la déclamation tragique n'était point un chant, attendu qu'elle était réduite aux moindres intervalles de la voix : mais il prétend que le dialogue lui-même avait cela de commun avec les chœurs, qu'il était soumis à la mesure et au mouvement, et que la modulation en était notée. M. l'abbé Vatri Ve plus loin : il veut que l'ancienne déclamation fût un chant proprement dit. L'éloignement des temps, l'ignorance où nous sommes sur la prosodie des langues anciennes, et l'ambiguité des termes dans les auteurs qui en ont écrit, ont fait naître parmi nos savants cette dispute difficîle à terminer, mais heureusement plus curieuse qu'intéressante. En effet, que l'immensité des théâtres chez les Grecs et les Romains ait borné leur déclamation théâtrale aux grands intervalles de la voix, ou qu'ils aient eu l'art d'y rendre sensibles dans le lointain les moindres inflexions de l'organe et les nuances les plus délicates de la prononciation ; que dans la première supposition ils aient asservi leur déclamation aux règles du chant, ou que dans la seconde ils aient conservé au théâtre l'expression libre et naturelle de la parole ; les temps, les lieux, les hommes, les langues, tout est changé au point que l'exemple des anciens dans cette partie n'est plus d'aucune autorité pour nous.

A l'égard de l'action, sur les théâtres de Rome et d'Athènes, l'expression du visage était interdite aux comédiens par l'usage des masques ; et quel charme de moins dans leur déclamation ! Pour concevoir comment un usage qui nous parait si choquant dans le genre noble et pathétique a pu jamais s'établir chez les anciens, il faut supposer qu'à la faveur de l'étendue de leurs théâtres, la dissonance monstrueuse de ces traits fixes et inanimés avec une action vive et une succession rapide de sentiments souvent opposés, échappait aux yeux des spectateurs. On ne peut pas dire la même chose du défaut de proportion qui résultait de l'exhaussement du cothurne ; car le lointain, qui rapproche les extrémités, ne rend que plus frappante la difformité de l'ensemble. Il fallait donc que l'acteur fût enfermé dans une espèce de statue colossale, qu'il faisait mouvoir comme par ressorts ; et dans cette supposition comment concevoir une action libre et naturelle ? Cependant il est à présumer que les anciens avaient porté le geste au plus haut degré d'expression, puisque les Romains trouvèrent à se consoler de la perte d'Esopus et de Roscius dans le jeu muet de leurs pantomimes : il faut même avouer que la déclamation muette a ses avantages, comme nous aurons lieu de l'expliquer dans la suite de cet article ; mais elle n'a que des moments, et dans une action suivie il n'est point d'expression qui supplée à la parole.

Nous ne savons pas, dira-t-on, ce que faisaient ces pantomimes : cela peut être ; mais nous savons ce qu'ils ne faisaient pas. Nous sommes très-surs, par exemple, que dans le défi de Pilade et d'Hilas, l'acteur qui triompha dans le rôle d'Agamemnon, quelque talent qu'on lui suppose, était bien loin de l'expression naturelle de ces trois vers de Racine :

Heureux qui satisfait de son humble fortune

Libre du joug superbe où je suis attaché,

Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché !

Ainsi loin de justifier l'espèce de fureur qui se répandit dans Rome du temps d'Auguste pour le spectacle des pantomimes, nous la regardons comme une de ces manies bizarres qui naissent communément de la satiété des bonnes choses : maladies contagieuses qui altèrent les esprits, corrompent le gout, et anéantissent les vrais talents. (Voyez l'article suivant sur la déclamation des anciens, où l'on traite du partage de l'action théâtrale, et de la possibilité de noter la déclamation ; deux points très-difficiles à discuter, et qui demandaient tous les talents de la personne qui s'en est chargée.)

On entend dire souvent qu'il n'y a guère dans les arts que des beautés de convention ; c'est le moyen de tout confondre : mais dans les arts d'imitation la première régle est de ressembler ; et cette convention est absurde et barbare, qui tend à corrompre ou à mutiler dans la Peinture les beautés de l'original.

Telle était la déclamation chez les Romains, lorsque la ruine de l'empire entraina celle des théâtres ; mais après que la barbarie eut extirpé toute espèce d'habitude, et que la nature se fut reposée dans une longue stérilité, rajeunie par son repos, elle reparut telle qu'elle avait été avant l'altération de ses principes. C'est ici qu'il faut prendre dans son origine la différence de notre déclamation avec celle des anciens.

Lors de la renaissance des lettres en Europe, la Musique y était peu connue ; le rythme n'avait pas même de nom dans les langues modernes ; les vers ne différaient de la prose que par la quantité numérique des syllabes divisées également, et par cette consonnance des finales que nous avons appelée rime, invention gothique, reste du goût des acrostiches, que la plupart de nos voisins ont eu raison de mépriser. Mais heureusement pour la poésie dramatique, la rime qui rend nos vers si monotones, ne fit qu'en marquer les divisions, sans leur donner ni cadence ni mètre ; ainsi la nature fit parmi nous ce que l'art d'Eschyle s'était efforcé de faire chez les Athéniens, en donnant à la Tragédie un vers aussi approchant qu'il était possible de la prosodie libre et variée du langage familier. Les oreilles n'étaient point accoutumées au charme de l'harmonie ; et l'on n'exigea du poète ni des flutes pour soutenir la déclamation, ni des chœurs pour servir d'intermèdes. Nos salles de spectacle avaient peu d'étendue. On n'eut donc besoin ni de masques pour grossir les traits et la voix, ni du cothurne exhaussé pour suppléer aux gradations du lointain. Les acteurs parurent sur la scène dans leurs proportions naturelles ; leur jeu fut aussi simple que les vers qu'ils déclamaient, et faute d'art ils nous indiquèrent cette vérité qui en est le comble.

Nous disons qu'ils nous l'indiquèrent, car ils en étaient eux-mêmes bien éloignés ; plus leur déclamation était simple, moins elle était noble et digne ; or c'est de l'assemblage de ces qualités que resulte l'imitation parfaite de la belle nature. Mais ce milieu est difficîle à saisir, et pour éviter la bassesse on se jeta dans l'emphase. Le merveilleux séduit et entraîne la multitude ; on se plut à croire que les héros devaient chanter en parlant : on n'avait Ve jusqu'alors sur la scène qu'un naturel inculte et bas, on applaudit avec transport à un artifice brillant et noble.

Une déclamation applaudie ne pouvait manquer d'être imitée ; et comme les excès vont toujours en croissant, l'art ne fit que s'éloigner de plus en plus de la nature, jusqu'à ce qu'un homme extraordinaire osa tout-à-coup l'y ramener : ce fut Baron l'élève de Moliere, et l'instituteur de la belle déclamation. C'est son exemple qui Ve fonder nos principes ; et nous n'avons qu'une réponse à faire aux partisans de la déclamation chantante : Baron parlait en déclamant, ou plutôt en récitant, pour parler le langage de Baron lui-même ; car il était blessé du seul mot de déclamation. Il imaginait avec chaleur, il concevait avec finesse, il se pénétroit de tout. L'enthousiasme de son art montait les ressorts de son âme au ton des sentiments qu'il avait à exprimer ; il paraissait, on oubliait l'acteur et le poète : la beauté majestueuse de son action et de ses traits répandait l'illusion et l'intérêt. Il parlait, c'était Mithridate ou César ; ni ton, ni geste, ni mouvement qui ne fût celui de la nature. Quelquefois familier, mais toujours vrai, il pensait qu'un roi dans son cabinet, ne devait point être ce qu'on appelle un héros de théâtre.

La déclamation de Baron causa une surprise mêlée de ravissement ; on reconnut la perfection de l'art, la simplicité et la noblesse réunies ; un jeu tranquille, sans froideur ; un jeu véhément, impétueux avec décence ; des nuances infinies, sans que l'esprit s'y laissât apercevoir. Ce prodige fit oublier tout ce qui l'avait précédé, et fut le digne modèle de tout ce qui devait le suivre.

Bientôt on vit s'élever Beaubourg, dont le jeu moins correct et plus heurté, ne laissait pas d'avoir une vérité fière et mâle. Suivant l'idée qui nous reste de ces deux acteurs, Baron était fait pour les roles d'Auguste et de Mithridate ; Beaubourg pour ceux de Rhadamiste et d'Atrée. Dans la mort de Pompée, Baron jouant César entrait chez Ptolemée, comme dans sa salle d'audience, entouré d'une foule de courtisans qu'il accueillait d'un mot, d'un coup d'oeil, d'un signe de tête. Beaubourg dans la même scène s'avançait avec la hauteur d'un maître au milieu de ses esclaves, parmi lesquels il semblait compter les spectateurs eux-mêmes, à qui son regard faisait baisser les yeux.

Nous passons sous silence les lamentations mélodieuses de mademoiselle Duclos, pour rappeler le langage simple, touchant et noble de mademoiselle Lecouvreur, supérieure peut-être à Baron lui-même, en ce qu'il n'eut qu'à suivre la nature, et qu'elle eut à la corriger. Sa voix n'était point harmonieuse, elle sut la rendre pathétique ; sa taille n'avait rien de majestueux, elle l'ennoblit par les décences ; ses yeux s'embellissaient par les larmes, et ses traits par l'expression du sentiment : son âme lui tint lieu de tout.

On vit alors ce que la scène tragique a jamais reuni de plus parfait ; les ouvrages de Corneille et de Racine représentés par des acteurs dignes d'eux. En suivant les progrès et les vicissitudes de la déclamation théâtrale, nous essayons de donner une idée des talents qu'elle a signalés, convaincus que les principes de l'art ne sont jamais mieux sentis que par l'étude des modèles. Corneille et Racine nous restent, Baron et la Lecouvreur ne sont plus ; leurs leçons étaient écrites, si on peut parler ainsi, dans le vague de l'air, leur exemple s'est évanoui avec eux.

Nous ne nous arrêterons point à la déclamation comique ; personne n'ignore qu'elle ne doive être la peinture fidèle du ton et de l'extérieur des personnages dont la Comédie imite les mœurs. Tout le talent consiste dans le naturel, et tout l'exercice, dans l'usage du monde : or le naturel ne peut s'enseigner, et les mœurs de la société ne s'étudient point dans les livres ; cependant nous placerons ici une réflexion qui nous a échappé en parlant de la Tragédie, et qui est commune aux deux genres. C'est que par la même raison qu'un tableau destiné à être Ve de loin, doit être peint à grandes touches, le ton du théâtre doit être plus haut, le langage plus soutenu, la prononciation plus marquée que dans la société, où l'on se communique de plus près, mais toujours dans les proportions de la perspective, c'est-à-dire de manière que l'expression de la voix soit réduite au degré de la nature, lorsqu'elle parvient à l'oreille des spectateurs. Voilà dans l'un et l'autre genre la seule exagération qui soit permise ; tout ce qui l'excède est vicieux.

On ne peut voir ce que la déclamation a été, sans pressentir ce qu'elle doit être. Le but de tous les arts est d'intéresser par l'illusion ; dans la Tragédie l'intention du poète est de la produire ; l'attente du spectateur est de l'éprouver ; l'emploi du comédien est de remplir l'intention du poète et l'attente du spectateur. Or le seul moyen de produire et d'entretenir l'illusion, c'est de ressembler à ce qu'on imite. Quelle est donc la réflexion que doit faire le comédien en entrant sur la scène ? la même qu'a dû faire le poète en prenant la plume. Qui Ve parler ? quel est son rang ? quelle est sa situation ? quel est son caractère ? comment s'exprimerait-il s'il paraissait lui-même ? Achille et Agamemnon se braveraient-ils en cadence ? On peut nous opposer qu'ils ne se braveraient pas en vers, et nous l'avouerons sans peine.

Cependant, nous dira-t-on, les Grecs ont cru devoir embellir la Tragédie par le nombre et l'harmonie des vers. Pourquoi, si l'on a donné dans tous les temps au style dramatique une cadence marquée, vouloir la bannir de la déclamation ? Qu'il nous soit permis de répondre, qu'à la vérité, priver le style héroïque du nombre et de l'harmonie, ce serait dépouiller la nature de ses grâces les plus touchantes ; mais que pour l'embellir il faut prendre ses ornements en elle-même, la peindre, sinon comme elle a coutume d'être, du moins comme elle est quelquefois. Or il n'est aucune espèce de nombre que la nature n'emploie librement dans le style, mais il n'en est aucun dont elle garde servilement la périodique uniformité. Il y a parmi ces nombres un choix à faire et des rapports à observer ; mais de tous ces rapports, les plus flatteurs cessent de l'être sans le charme de la variété. Nous préférons donc pour la poésie dramatique, une prose nombreuse aux vers. Qui sans-doute : et le premier qui a introduit des interlocuteurs sur la scène tragique, Eschyle lui-même, pensait comme nous ; puisqu'obligé de céder au goût des Athéniens pour les vers, il n'a employé que le plus simple et le moins cadencé de tous, afin de se rapprocher autant qu'il lui était possible, de cette prose naturelle dont il s'éloignait à regret. Voudrions-nous pour cela bannir aujourd'hui les vers du dialogue ? non, puisque l'habitude nous ayant rendus insensibles à ce défaut de vraisemblance, on peut joindre le plaisir de voir une pensée, un sentiment ou une image artistement enchâssée dans les bornes d'un vers, à l'avantage de donner pour aide à la mémoire un point fixe dans la rime, et dans la mesure un espace déterminé.

Remontons au principe de l'illusion. Le héros disparait de la scène, dès qu'on y aperçoit le comédien ou le poète ; cependant comme le poète fait penser et dire au personnage qu'il emploie, non ce qu'il a dit et pensé, mais ce qu'il a dû penser et dire, c'est à l'acteur à l'exprimer comme le personnage eut dû le rendre. C'est-là le choix de la belle nature, et le point important et difficîle de l'art de la déclamation. La noblesse et la dignité sont les décences du théâtre héroïque : leurs extrêmes sont l'emphase et la familiarité ; écueils communs à la déclamation et au style, et entre lesquels marchent également le poète et le comédien. Le guide qu'ils doivent prendre dans ce détroit de l'art, c'est une idée juste de la belle nature. Reste à savoir dans quelles sources le comédien doit la puiser.

La première est l'éducation. Baron avait coutume de dire qu'un comédien devrait avoir été nourri sur les genoux des reines ; expression peu mesurée, mais bien sentie.

La seconde serait le jeu d'un acteur consommé ; mais ces modèles sont rares, et l'on néglige trop la tradition, qui seule pourrait les perpétuer. On sait, par exemple, avec quelle finesse d'intelligence et de sentiment Baron dans le début de Mithridate avec ses deux fils, marquait son amour pour Xipharès et sa haine contre Pharnace. On sait que dans ces vers,

Princes ; quelques raisons que vous me puissiez dire,

Votre devoir ici n'a point dû vous conduire,

Ni vous faire quitter en de si grands besoins,

Vous le Pont, vous Colchos, confiés à vos soins.

il disait à Pharnace, vous le Pont, avec la hauteur d'un maître et la froide sévérité d'un juge ; et à Xipharès, vous Colchos, avec l'expression d'un reproche sensible et d'une surprise mêlée d'estime, telle qu'un père tendre la témoigne à un fils dont la vertu n'a pas rempli son attente. On sait que dans ce vers de Pyrrhus, à Andromaque,

Madame, en l'embrassant songez à le sauver,

le même acteur employait au lieu de la menace, l'expression pathétique de l'intérêt et de la pitié ; et qu'au geste touchant dont il accompagnait ces mots, en l'embrassant, il semblait tenir Astyanax entre ses mains, et le présenter à sa mère. On sait que dans ce vers de Sevère à Felix,

Servez bien votre Dieu, servez votre monarque,

il permettait l'un et ordonnait l'autre avec les gradations convenables au caractère d'un favori de Décie, qui n'était pas intolérant. Ces exemples, et une infinité d'autres qui nous ont été transmis par des amateurs éclairés de la belle déclamation, devraient être sans-cesse présents à ceux qui courent la même carrière ; mais la plupart négligent de s'en instruire, avec autant de confiance que s'ils étaient par eux-mêmes en état d'y suppléer.

La troisième (mais celle-ci regarde l'action, dont nous parlerons dans la suite), c'est l'étude des monuments de l'antiquité. Celui qui se distingue le plus aujourd'hui dans la partie de l'action théâtrale, et qui soutient le mieux par sa figure l'illusion du merveilleux sur notre scène lyrique, M. Chassé doit la fierté de ses attitudes, la noblesse de son geste, et la belle entente de ses vêtements, aux chefs-d'œuvre de Sculpture et de Peinture qu'il a savamment observés.

La quatrième enfin, la plus féconde et la plus négligée, c'est l'étude des originaux, et l'on n'en voit guère que dans les livres. Le monde est l'école d'un comédien ; théâtre immense où toutes les passions, tous les états, tous les caractères sont en jeu. Mais comme la plupart de ces modèles manquent de noblesse et de correction, l'imitateur peut s'y méprendre, s'il n'est d'ailleurs éclairé dans son choix. Il ne suffit donc pas qu'il peigne d'après nature, il faut encore que l'étude approfondie des belles proportions et des grands principes du dessein l'ait mis en état de la corriger.

L'étude de l'histoire et des ouvrages d'imagination, est pour lui ce qu'elle est pour le peintre et pour le sculpteur. Depuis que je lis Homère, dit un artiste célèbre de nos jours (M. Bouchardon), les hommes me paraissent hauts de vingt pieds.

Les livres ne présentent point de modèle aux yeux, mais ils en offrent à l'esprit : ils donnent le ton à l'imagination et au sentiment ; l'imagination et le sentiment le donnent aux organes. L'actrice qui lirait dans Virgile,

Illa graves oculos conata attollere, rursùs

Deficit....

Ter sese attollents, cubitoque innixa levavit,

Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto

Quaesivit coelo lucem, ingemuitque reperta.

L'actrice qui lirait cette peinture sublime, apprendrait à mourir sur le théâtre. Dans la Pharsale, Afranius lieutenant de Pompée voyant son armée périr par la soif, demande à parler à César ; il parait devant lui, mais comment ?

Servata precanti

Majestas, non fracta malis ; interque priorem

Fortunam, casusque novos gerit omnia victi,

Sed ducis, et veniam securo pectore poscis.

Quelle image, et quelle leçon pour un acteur intelligent !

On a Ve des exemples d'une belle déclamation sans étude, et même, dit-on, sans esprit ; oui sans-doute, si l'on entend par esprit la vivacité d'une conception légère qui se repose sur les riens, et qui voltige sur les choses. Cette sorte d'esprit n'est pas plus nécessaire pour jouer le rôle d'Ariane, qu'il ne l'a été pour composer les fables de la Fontaine et les tragédies de Corneille.

Il n'en est pas de même du bon esprit ; c'est par lui seul que le talent d'un acteur s'étend et se plie à différents caractères. Celui qui n'a que du sentiment, ne joue bien que son propre rôle ; celui qui joint à l'âme l'intelligence, l'imagination et l'étude, s'affecte et se pénétre de tous les caractères qu'il doit imiter ; jamais le même, et toujours ressemblant : ainsi l'âme, l'imagination, l'intelligence et l'étude, doivent concourir à former un excellent comédien. C'est par le défaut de cet accord, que l'un s'emporte où il devrait se posséder ; que l'autre raisonne où il devrait sentir : plus de nuances, plus de vérité, plus d'illusion, et par conséquent plus d'intérêt.

Il est d'autres causes d'une déclamation défectueuse ; il en est de la part de l'acteur, de la part du poète, de la part du public lui-même.

L'acteur à qui la nature a refusé les avantages de la figure et de l'organe, veut y suppléer à force d'art ; mais quels sont les moyens qu'il emploie ? Les traits de son visage manquent de noblesse, il les charge d'une expression convulsive ; sa voix est sourde ou faible, il la force pour éclater : ses positions naturelles n'ont rien de grand ; il se met à la torture, et semble par une gesticulation outrée vouloir se couvrir de ses bras. Nous dirons à cet acteur, quelques applaudissements qu'il arrache au peuple : Vous voulez corriger la nature, et vous la rendez monstrueuse ; vous sentez vivement, parlez de même, et ne forcez rien : que votre visage soit muet ; on sera moins blessé de son silence que de ses contorsions : les yeux pourront vous censurer, mais les cœurs vous applaudiront, et vous arracherez des larmes à vos critiques.

A l'égard de la voix, il en faut moins qu'on ne pense pour être entendu dans nos sales de spectacles, et il est peu de situations au théâtre où l'on soit obligé d'éclater ; dans les plus violentes même, qui ne sent l'avantage qu'a sur les cris et les éclats, l'expression d'une voix entrecoupée par les sanglots, ou étouffée par la passion ? On raconte d'une actrice célèbre qu'un jour sa voix s'éteignit dans la déclaration de Phédre : elle eut l'art d'en profiter ; on n'entendit plus que les accens d'une âme épuisée de sentiment. On prit cet accident pour un effort de la passion, comme en effet il pouvait l'être, et jamais cette scène admirable n'a fait sur les spectateurs une si violente impression. Mais dans cette actrice tout ce que la beauté a de plus touchant suppléait à la faiblesse de l'organe. Le jeu retenu demande une vive expression dans les yeux et dans les traits, et nous ne balançons point à bannir du théâtre celui à qui la nature a refusé tous ces secours à la fais. Une voix ingrate, des yeux muets et des traits inanimés, ne laissent aucun espoir au talent intérieur de se manifester au-dehors.

Quelles ressources au contraire n'a point sur la scène tragique celui qui joint une voix flexible, sonore, et touchante, à une figure expressive et majestueuse ? et qu'il connait peu ses intérêts, lorsqu'il emploie un art mal-entendu à profaner en lui la noble simplicité de la nature.

Qu'on ne confonde pas ici une déclamation simple avec une déclamation froide, elle n'est souvent froide que pour n'être pas simple, et plus elle est simple, plus elle est susceptible de chaleur ; elle ne fait point sonner les mots, mais elle fait sentir les choses ; elle n'analyse point la passion, mais elle la peint dans toute sa force.

Quand les passions sont à leur comble, le jeu le plus fort est le plus vrai : c'est-là qu'il est beau de ne plus se posséder ni se connaître. Mais les décences ? les décences exigent que l'emportement soit noble, et n'empêchent pas qu'il ne soit excessif. Vous voulez qu'Hercule soit maître de lui dans ses fureurs ! n'entendez-vous pas qu'il ordonne à son fils d'aller assassiner sa mère ? Quelle modération attendez-vous d'Orosmane ? Il est prince, dites-vous ; il est bien autre chose, il est amant, et il tue Zaïre. Hecube, Clitemnestre, Mérope, Déjanire, sont filles et femmes de héros ; oui, mais elles sont mères, et l'on veut égorger leurs enfants. Applaudissez à l'actrice (mademoiselle Duménil) qui oublie son rang, qui vous oublie, et qui s'oublie elle-même dans ces situations effroyables, et laissez dire aux âmes de glace qu'elle devrait se posséder. Ovide a dit que l'amour se rencontrait rarement avec la majesté. Il en est ainsi de toutes les grandes passions ; mais comme elles doivent avoir dans le style leurs gradations et leurs nuances, l'acteur doit les observer à l'exemple du poète ; c'est au style à suivre la marche du sentiment ; c'est à la déclamation à suivre la marche du style, majestueuse et calme, violente et impétueuse comme lui.

Une vaine délicatesse nous porte à rire de ce qui fait frémir nos voisins, et de ce qui pénétroit les Athéniens de terreur ou de pitié : c'est que la vigueur de l'âme et la chaleur de l'imagination ne sont pas au même degré dans le caractère de tous les peuples. Il n'en est pas moins vrai, qu'en nous, la réflexion du moins suppléerait au sentiment, et qu'on s'habituerait ici comme ailleurs à la plus vive expression de la nature, si le goût méprisable des parodies n'y disposait l'esprit à chercher le ridicule à côté du sublime : de-là cette crainte malheureuse qui abat et refroidit le talent de nos acteurs. Voyez PARODIE.

Il est dans le public une autre espèce d'hommes qu'affecte machinalement l'excès d'une déclamation outrée. C'est en faveur de ceux-ci que les Poètes eux-mêmes excitent souvent les comédiens à charger le geste et à forcer l'expression, surtout dans les morceaux froids et faibles, dans lesquels au défaut des choses ils veulent qu'on enfle les mots. C'est une observation dont les acteurs peuvent profiter pour éviter le piège où les Poètes les attirent. On peut diviser en trois classes ce qu'on appelle les beaux vers : dans les uns la beauté dominante est dans l'expression : dans les autres elle est dans la pensée ; on conçoit que de ces deux beautés réunies se forme l'espèce de vers la plus parfaite et la plus rare. La beauté du fond ne demande pour être sentie que le naturel de la prononciation ; la forme pour éclater et se soutenir par elle-même, a besoin d'une déclamation mélodieuse et sonnante. Le poète dont les vers réuniront ces deux beautés, n'exigera point de l'acteur le fard d'un débit pompeux ; il appréhende au contraire que l'art ne défigure ce naturel qui lui a tant couté : mais celui qui sentira dans ses vers la faiblesse de la pensée ou de l'expression, ou de l'une et de l'autre, ne manquera pas d'exciter le comédien à les déguiser par le prestige de la déclamation : le comédien pour être applaudi se prétera aisément à l'artifice du poète ; il ne voit pas qu'on fait de lui un charlatan pour en imposer au peuple.

Cependant il est parmi ce même peuple d'excellents juges dans l'expression du sentiment. Un grand prince souhaitait à Corneille un parterre composé de ministres, et Corneille en demandait un composé de marchands de la rue saint Denis. Il entendait par-là des esprits droits et des âmes sensibles, sans préjugés, sans prétention. C'est d'un spectateur de cette classe, que dans une de nos provinces méridionales, l'actrice (mademoiselle Clairon) qui joue le rôle d'Ariane avec tant d'ame et de vérité, reçut un jour cet applaudissement si sincère et si juste. Dans la scène où Ariane cherche avec sa confidente quelle peut être sa rivale, à ce vers Est-ce Mégiste, Eglé, qui le rend infidèle, l'actrice vit un homme qui les yeux en larmes se penchait vers elle, et lui criait d'une voix étouffée : c'est Phèdre, c'est Phèdre. C'est bien-là le cri de la nature qui applaudit à la perfection de l'art.

Le défaut d'analogie dans les pensées, de liaison dans le style, de nuances dans les sentiments, peut entraîner insensiblement un acteur hors de la déclamation naturelle. C'est une réflexion que nous avons faite, en voyant que les tragédies de Corneille étaient constamment celles que l'on déclamait avec le plus de simplicité. Rien n'est plus difficîle que d'être naturel dans un rôle qui ne l'est pas.

Comme le geste suit la parole, ce que nous avons dit de l'une peut s'appliquer à l'autre : la violence de la passion exige beaucoup de gestes, et comporte même les plus expressifs. Si l'on demande comment ces derniers sont susceptibles de noblesse, qu'on jette les yeux sur les forces du Guide, sur le Poetus antique, sur le Laocoon, etc. Les grands peintres ne feront pas cette difficulté. Les règles défendent, disait Baron, de lever les bras au-dessus de la tête ; mais si la passion les y porte, ils feront bien : la passion en sait plus que les règles. Il est des tableaux dont l'imagination est émue, et dont les yeux seraient blessés : mais le vice est dans le choix de l'objet, non dans la force de l'expression. Tout ce qui serait beau en peinture, doit être beau sur le théâtre. Et que ne peut-on y exprimer le désespoir de la sœur de Didon, tel qu'il est peint dans l'Enéide ! Encore une fais, de combien de plaisirs ne nous prive point une vaine délicatesse ? Les Athéniens plus sensibles et aussi polis que nous, voyaient sans dégoût Philoctete pensant sa blessure, et Pilade essuyant l'écume des lèvres de son ami étendu sur le sable.

L'abattement de la douleur permet peu de gestes ; la réflexion profonde n'en veut aucun : le sentiment demande une action simple comme lui : l'indignation, le mépris, la fierté, la menace, la fureur concentrée, n'ont besoin que de l'expression des yeux et du visage ; un regard, un mouvement de tête, voilà leur action naturelle ; le geste ne ferait que l'affoiblir. Que ceux qui reprochent à un acteur de négliger le geste dans les roles pathétiques de père, ou dans les rôles majestueux de rois ; apprennent que la dignité n'a point ce qu'ils appellent des bras. Auguste tendait simplement la main à Cinna, en lui disant : soyons amis. Et dans cette réponse :

Connaissez-vous César pour lui parler ainsi ?

César doit à peine laisser tomber un regard sur Ptolemée.

Ceux-là surtout ont besoin de peu de gestes, dont les yeux et les traits sont susceptibles d'une expression vive et touchante. L'expression des yeux et du visage est l'âme de la déclamation ; c'est-là que les passions vont se peindre en caractères de feu ; c'est de-là que partent ces traits, qui nous pénètrent lorsque nous entendons dans Iphigénie, vous y serez ma fille : dans Andromaque, je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait ? dans Atrée, reconnais-tu ce sang ? etc. Mais ce n'est ni dans les yeux seulement, ni seulement dans les traits, que le sentiment doit se peindre ; son expression résulte de leur harmonie, et les fils qui les font mouvoir aboutissent au siège de l'âme. Lorsque Alvarès vient annoncer à Zamore et à Alzire l'arrêt qui les a condamnés, cet arrêt funeste est écrit sur le front de ce vieillard, dans ses regards abattus, dans ses pas chancelans ; on frémit avant de l'entendre. Lorsque Ariane lit le billet de Thesée, les caractères de la main du perfide se répètent comme dans un miroir sur le visage pâlissant de son amante, dans ses yeux fixes et remplis de larmes, dans le tremblement de sa main. Les anciens n'avaient pas l'idée de ce degré d'expression ; et tel est parmi nous l'avantage des salles peu vastes, et du visage découvert. Le jeu mixte et le jeu muet devaient être encore plus incompatibles avec les masques ; mais il faut avouer aussi que la plupart de nos acteurs ont trop négligé cette partie, l'une des plus essentielles de la déclamation.

Nous appelons jeu mixte ou composé, l'expression d'un sentiment modifié par les circonstances, ou de plusieurs sentiments réunis. Dans le premier sens, tout jeu de théâtre est un jeu mixte : car dans l'expression du sentiment doivent se fondre à chaque trait les nuances du caractère et de la situation du personnage ; ainsi la férocité de Rhadamiste doit se peindre même dans l'expression de son amour ; ainsi Pyrrhus doit mêler le ton du dépit et de la rage, à l'expression tendre de ces paroles d'Andromaque qu'il a entendues, et qu'il répète en frémissant :

C'est Hector....

Voilà ses yeux, sa bouche, et déjà son audace

C'est lui-même ; c'est toi cher époux que j'embrasse.

Rien de plus varié dans ses détails que le monologue de Camille au 4e acte des Horaces ; mais sa douleur est un sentiment continu qui doit être comme le fond de ce tableau. Et c'est-là que triomphe l'actrice, qui joue ce rôle avec autant de vérité que de noblesse, d'intelligence que de chaleur. Le comédien a donc toujours au moins trois expressions à réunir, celle du sentiment, celle du caractère, et celle de la situation : règle peu connue, et encore moins observée.

Lorsque deux ou plusieurs sentiments agitent une âme, ils doivent se peindre en même temps dans les traits et dans la voix, même à-travers les efforts qu'on fait pour les dissimuler. Orosmane jaloux veut s'expliquer avec Zaïre ; il désire et craint l'aveu qu'il exige ; le secret qu'il cherche l'épouvante, et il brule de le découvrir : il éprouve de bonne-foi tous ces mouvements confus, il doit les exprimer de même. La crainte, la fierté, la pudeur, le dépit, retiennent quelquefois la passion, mais sans la cacher, tout doit trahir un cœur sensible. Et quel art ne demandent point ces demi-teintes, ces nuances d'un sentiment répandues sur l'expression d'un sentiment contraire, surtout dans les scènes de dissimulation où le poète a supposé que ces nuances ne seraient aperçues que des spectateurs, et qu'elles échapperaient à la pénétration des personnages intéressés ! Telle est la dissimulation d'Attalide avec Roxane, de Cléopatre avec Antiochus, de Néron avec Agrippine. Plus les personnages sont difficiles à séduire par leur caractère et leur situation, plus la dissimulation doit être profonde, plus par conséquent la nuance de fausseté est difficîle à ménager. Dans ce vers de Cléopâtre, c'en est fait, je me rends, et ma colere expire ; dans ce vers de Néron, avec Britannicus je me reconcilie, l'expression ne doit pas être celle de la vérité, car le mensonge ne saurait y atteindre : mais combien n'en doit-elle pas approcher ? En même temps que le spectateur s'aperçoit que Cléopatre et Néron dissimulent, il doit trouver vraisemblable qu'Antiochus et Agrippine ne s'en aperçoivent pas, et ce milieu à saisir est peut-être le dernier effort de l'art de la déclamation. Laisser voir la feinte au spectateur, c'est à quoi tout comédien peut réussir, ne la laisser voir qu'au spectateur, c'est ce que les plus consommés n'ont pas toujours le talent de faire.

De tout ce que nous venons de dire, il est aisé de se former une juste idée du jeu muet. Il n'est point de scène, soit tragique, soit comique, où cette espèce d'action ne doive entrer dans les silences. Tout personnage introduit dans une scène doit v être intéressé, tout ce qui l'intéresse doit l'émouvoir, tout ce qui l'émeut doit se peindre dans ses traits et dans ses gestes : c'est le principe du jeu muet ; et il n'est personne qui ne soit choqué de la négligence de ces acteurs, qu'on voit insensibles et sourds dès qu'ils cessent de parler, parcourir le spectacle d'un oeil indifférent et distrait, en attendant que leur tour vienne de reprendre la parole.

En évitant cet excès de froideur dans les silences du dialogue, on peut tomber dans l'excès opposé. Il est un degré où les passions sont muettes, ingentes stupent : dans tout autre cas, il n'est pas naturel d'écouter en silence un discours dont on est violemment ému, à moins que la crainte, le respect, ou telle autre cause, ne nous retienne. Le jeu muet doit donc être une expression contrainte et un mouvement reprimé. Le personnage qui s'abandonnerait à l'action devrait, par la même raison, se hâter de prendre la parole : ainsi quand la disposition du dialogue l'oblige à se taire, on doit entrevoir dans l'expression muette et retenue de ses sentiments, la raison qui lui ferme la bouche.

Une circonstance plus critique est celle où le poète fait taire l'acteur à contre-temps. On ne sait que trop combien l'ambition des beaux vers a nui à la vérité du dialogue. Voyez DIALOGUE. Combien de fois un personnage qui interromprait son interlocuteur, s'il suivait le mouvement de la passion, se voit-il condamné à laisser achever une tirade brillante ? Quel est pour lors le parti que doit prendre l'acteur que le poète tient à la gêne ? S'il exprime par son jeu la violence qu'on lui fait, il rend plus sensible encore ce défaut du dialogue, et son impatience se communique au spectateur ; s'il dissimule cette impatience, il joue faux en se possédant où il devrait s'emporter. Quoi qu'il arrive, il n'y a point à balancer : il faut que l'acteur soit vrai, même au péril du poète.

Dans une circonstance pareille, l'actrice qui joue Pénélope (mademoiselle Clairon) a eu l'art de faire d'un défaut de vraisemblance insoutenable à la lecture, un tableau théâtral de la plus grande beauté. Ulisse parle à Pénélope sous le nom d'un étranger. Le poète, pour filer la reconnaissance, a obligé l'actrice à ne pas lever les yeux sur son interlocuteur : mais à mesure qu'elle entend cette voix, les gradations de la surprise, de l'espérance, et de la joie, se peignent sur son visage avec tant de vivacité et de naturel, le saisissement qui la rend immobîle tient le spectateur lui-même dans une telle suspension, que la contrainte de l'art devient l'expression de la nature. Mais les auteurs ne doivent pas compter sur ces coups de force, et le plus sur est de ne pas mettre les acteurs dans le cas de jouer faux.

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot des repos de la déclamation, partie bien importante et bien négligée. Nous avons dit plus haut que la déclamation muette avait ses avantages sur la parole : en effet la nature a des situations et des mouvements que toute l'énergie des langues ne ferait qu'affoiblir, dans lesquels la parole retarde l'action, et rend l'expression trainante et lâche. Les peintres dans ces situations devraient servir de modèle aux poètes et aux comédiens. L'Agamemnon de Timante, le saint Bruno en oraison de le Sueur, le Lazare du Rembrant, la descente de croix du Carrache, sont des morceaux sublimes dans ce genre. Ces grands maîtres ont laissé imaginer et sentir au spectateur ce qu'ils n'auraient pu qu'énerver, s'ils avaient tenté de le rendre. Homère et Virgile avaient donné l'exemple aux peintres. Ajax rencontre Ulisse aux enfers, Didon y rencontre Enée. Ajax et Didon n'expriment leur indignation que par le silence : il est vrai que l'indignation est une passion taciturne, mais elles ont toutes des moments où le silence est leur expression la plus énergique et la plus vraie.

Les acteurs ne manquent pas de se plaindre, que les Poètes ne donnent point lieu à ces silences éloquents, qu'ils veulent tout dire, et ne laissent rien à l'action. Les Poètes gémissent de leur côté, de ne pouvoir se reposer sur l'intelligence et le talent de leurs acteurs pour l'expression des réticences. Et en général les uns et les autres ont raison ; mais l'acteur qui sent vivement, trouve encore dans l'expression du poète assez de vides à remplir.

Baron, dans le rôle d'Ulisse, était quatre minutes à parcourir en silence tous les changements qui frappaient sa vue en entrant dans son palais.

Phèdre apprend que Thesée est vivant. Racine s'est bien gardé d'occuper par des paroles le premier moment de cette situation.

Mon époux est vivant, Oenone, c'est assez,

J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage,

Il vit, je ne veux pas en savoir davantage.

C'est au silence à peindre l'horreur dont elle est saisie à cette nouvelle, et le reste de la scène n'en est que le dévéloppement.

Phèdre apprend de la bouche de Thesée, qu'Hippolyte aime Aricie. Qu'il nous soit permis de le dire : si le poète avait pu compter sur le jeu muet de l'actrice, il aurait retranché ce monologue : Il sort : quelle nouvelle a frappé mon oreille, etc. et n'aurait fait dire à Phèdre que ce vers, après un long silence.

Et je me chargerais du soin de le défendre.

Nos voisins sont plus hardis, et par conséquent plus grands que nous dans cette partie. On voit sur le théâtre de Londres Barnweld chargé de pesantes chaînes, se rouler avec son ami sur le pavé de la prison, étroitement serrés l'un dans les bras de l'autre ; leurs larmes, leurs sanglots, leurs embrassements, sont l'expression de leur douleur.

Mais dans cette partie, comme dans toutes les autres, pour encourager et les auteurs et les acteurs à chercher les grands effets, et à risquer ce qui peut les produire, il faut un public sérieux, éclairé, sensible, et qui porte au théâtre de Cinna un autre esprit qu'à ceux d'Arlequin et de Gille.

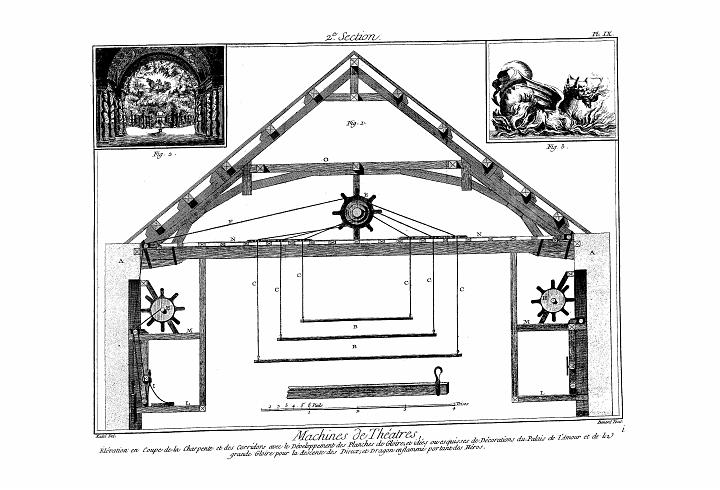

La manière de s'habiller au théâtre, contribue plus qu'on ne pense à la vérité et à l'énergie de l'action ; mais nous nous proposons de toucher cette partie avec celle des décorations. Voyez DECORATION. Cet article est de M. MARMONTEL.

DECLAMATION DES ANCIENS, (Littérature) L'article qui suit nous a été communiqué par M. Duclos de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'un des quarante de l'Académie française, et Historiographes de France. On y reconnaitra la pénétration, les connaissances et la droiture d'esprit que cet objet épineux exigeait, et qui se font remarquer dans tous les ouvrages que M. Duclos a publiés ; elles y sont souvent réunies à beaucoup d'autres qualités qui paraitraient déplacées dans cet article ; car il est un ton propre à chaque matière.

De l'art de partager l'action théâtrale, qu'on prétend avoir été en usage chez les Romains. Il serait difficîle de ne pas reconnaître la supériorité de nos ouvrages dramatiques sur ceux même qui nous ont servi de modèles ; mais comme on ne donne pas volontiers à ses contemporains des éloges sans restriction, on prétend que les anciens ont eu des arts que nous ignorons, et qui contribuaient beaucoup à la perfection du genre dramatique. Tel était, dit-on, l'art de partager l'action théâtrale entre deux acteurs, de manière que l'un faisait les gestes dans le temps que l'autre récitait. Tel était encore l'art de noter la déclamation.

Fixons l'état de la question, tâchons de l'éclaircir, c'est le moyen de la décider ; et commençons par ce qui concerne le partage de l'action.

Sur l'action partagée. L'action comprend la récitation et le geste ; mais cette seconde partie est si naturellement liée à la première, qu'il serait difficîle de trouver un acteur qui avec de l'intelligence et du sentiment, eut le geste faux. Les auteurs les plus attentifs au succès de leurs ouvrages, s'attachent à donner à leurs acteurs les tons, les inflexions, et ce qu'on appelle l'esprit du rôle. Si l'acteur est encore capable de s'affecter, de se pénétrer de la situation où il se trouve, c'est-à-dire s'il a des entrailles, il est alors inutîle qu'il s'occupe du geste, qui suivra infailliblement : il serait même dangereux qu'il y donnât une attention qui pourrait le distraire et le jeter dans l'affectation. Les acteurs qui gesticulent le moins, sont parmi nous ceux qui ont le geste le plus naturel. Les anciens pouvaient à la vérité, avoir plus de vivacité et de variété dans le geste que nous n'en avons, comme on en remarque plus aux Italiens qu'à nous ; mais il n'est pas moins vrai que ce geste vif et marqué leur étant naturel, il n'exigeait pas de leur part plus d'attention que nous n'en donnons au nôtre. On ne voit donc pas qu'il ait jamais été nécessaire d'en faire un art particulier, et il eut été bizarre de le séparer de la récitation, qui peut seule le guider et le rendre convenable à l'action.

J'avoue que nous sommes souvent si prévenus en faveur de nos usages, si asservis à l'habitude, que nous regardons comme déraisonnables les mœurs et les usages opposés aux nôtres. Mais nous avons un moyen d'éviter l'erreur à cet égard ; c'est de distinguer les usages purement arbitraires d'avec ceux qui sont fondés sur la nature, or il est constant que la représentation dramatique doit en être l'image ; ce serait donc une bizarrerie de séparer dans l'imitation, ce qui est essentiellement uni dans les choses qui nous servent de modèle. Si dans quelque circonstance singulière nous sommes amusés par un spectacle ridicule, notre plaisir nait de la surprise ; le froid et le dégoût nous ramènent bientôt au vrai, que nous cherchons jusque dans nos plaisirs. Le partage de l'action n'eut donc été qu'un spectacle puérile, du genre de nos marionnettes.

Mais cet usage a-t-il existé ? Ceux qui soutiennent cette opinion, se fondent sur un passage de Tite-Live dont j'ai déjà cité le commencement dans un mémoire, et dont je promis alors d'examiner la suite. V. tome XVII. des. mém. de l'acad. des B. L.

Nous avons fait voir comment la superstition donna naissance au théâtre de Rome, et quels furent les progrès des jeux Scéniques. Tite-Live ajoute que Livius Andronicus osa le premier substituer aux satyres une fable dramatique (240 ans avant Jesus-Christ, 124 depuis l'arrivée des farceurs Etrusques,) ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere : d'autres éditions portent argumenta fabularum, expressions qui ne présentent pas un sens net. Ciceron dit plus simplement et plus clairement, primus fabulam docuit.

Les pièces d'Andronicus étaient des imitations des pièces grecques (academ. quest. I.) non verba, sed vim graecorum expresserunt poètarum, dit Ciceron. Cet orateur ne faisait pas beaucoup de cas des pièces d'Andronicus, et il prétend qu'elles ne méritaient pas qu'on les relut (in Brut.) Livianae fabulae non satis dignae ut iterum legantur. Et Horace, epist. 1. l. II. à Auguste, parle de ceux qui les estimaient plus qu'elles ne méritaient, pour quelques mots heureux qu'on y rencontrait quelquefois. Andronicus avait fait encore une traduction de l'Odyssée, que Ciceron compare aux statues attribuées à Dédale, dont l'ancienneté faisait tout le mérite.

Il parait cependant qu'Andronicus avait eu autrefois beaucoup de réputation, puisqu'il avait été chargé dans sa vieillesse (l'an 207 avant J. C.) de composer les paroles et la musique d'une hymne que vingt-sept jeunes filles chantèrent dans une procession solennelle en l'honneur de Junon. Mais il est particulièrement célèbre par une nouveauté au théâtre, dont il fut l'auteur ou l'occasion.

Tite-Live dit qu'Andronicus qui, suivant l'usage de ce temps-là, jouait lui-même dans ses pièces, s'étant enroué à force de répeter un morceau qu'on redemandait, obtint la permission de faire chanter ces paroles par un jeune comédien, et qu'alors il représenta ce qui se chanta avec un mouvement ou un geste d'autant plus vif ; qu'il n'était plus occupé du chant canticum egisse aliquanto magis vigenti motu, quia nihil vocis usus impediebat.

Le point de la difficulté est dans ce que Tite-Live ajoute : De-là, dit-il, vient la coutume de chanter suivant le geste des comédiens, et de réserver leur voix pour le dialogue : inde ad manum cantari histrionibus coeptum, diverbiaque tantùm ipsorum voci relicta.

Comme le mot canticum signifie quelquefois un monologue, des commentateurs en ont conclu qu'il ne se prenait que dans cette acception, et que depuis Andronicus la récitation et le geste des monologues se partageaient toujours entre deux acteurs.

Mais le passage de Tite-Live dont on veut s'appuyer, ne présente pas un sens bien déterminé. Je vis, lorsque je le discutai dans une de nos assemblées, combien il reçut d'interprétations différentes de la part de ceux à qui les anciens auteurs sont le plus familiers, et la plupart adoptèrent celui que je vais proposer.

Le canticum d'Andronicus étant composé de chants et de danses, on pourrait entendre par les termes canticum egisse, etc. que cet auteur qui d'abord chantait son cantique, ou, si l'on veut, sa cantate, et qui exécutait alternativement ou en même temps les intermèdes de danses, ayant altéré sa voix, chargea un autre acteur de la partie du chant, pour danser avec plus de liberté et de force, et que de-là vint l'usage de partager entre différents acteurs la partie du chant et celle de la danse.

Cette explication me parait plus naturelle que le système du partage de la récitation et du geste ; elle est même confirmée par un passage de Valere Maxime, qui, en parlant de l'aventure d'Andronicus, dit, tacitus gesticulationem peregit ; or gesticulatio est communément pris pour la danse chez les anciens.

Lucien dit aussi (Dialogue sur la danse) : " Autrefois le même acteur chantait et dansait ; mais comme on observa que les mouvements de la danse nuisaient à la voix et empêchaient la respiration, on jugea plus convenable de partager le chant et la danse. "

Si le jeu muet d'Andronicus était une simple gesticulation plutôt qu'une danse, on en pourrait conclure encore que l'accident qui restreignit Andronicus à ne faire que les gestes, aurait donné l'idée de l'art des pantomimes. Il serait plus naturel d'adopter cette interprétation, que de croire qu'on eut, par une bizarrerie froide, conservé une irrégularité que la nécessité seule eut pu faire excuser dans cette circonstance.

Si l'on rapporte communément l'art des pantomimes au siècle d'Auguste, cela doit s'entendre de sa perfection, et non pas de son origine.

En effet, les danses des anciens étaient presque toujours des tableaux d'une action connue, ou dont le sujet était indiqué par des paroles explicatives. Les danses des peuples de l'Orient, décrites dans Pietro della Valle et dans Chardin, sont encore dans ce genre ; au lieu que les nôtres ne consistent guère qu'à montrer de la légèreté, ou présenter des attitudes agréables.

Ces pantomimes avaient un accompagnement de musique d'autant plus nécessaire, qu'un spectacle qui ne frappe que les yeux, ne soutiendrait pas longtemps l'attention. L'habitude où nous sommes d'entendre un dialogue, lorsque nous voyons des hommes agir de concert, fait qu'au lieu du discours que notre oreille attend machinalement, il faut du moins l'occuper par des sons musicaux convenables au sujet. Voyez PANTOMIME.

Si l'usage dont parle Tite-Live devait s'entendre du partage de la récitation et du geste, il serait bien étonnant que Ciceron ni Quintilien n'en eussent pas parlé : il est probable qu'Horace en aurait fait mention.

Donat dit simplement que les mesures des cantiques, ou, si l'on veut, des monologues, ne dépendaient pas des acteurs, mais qu'elles étaient réglées par un habîle compositeur : diverbia histriones pronuntiabant ; cantica verò temperabantur modis, non à poètâ, sed à perito artis musices factis. Ce passage ne prouverait autre chose, sinon que les monologues étaient des morceaux de chant ; mais il n'a aucun rapport au partage de l'action.

Je ne m'étendrai pas davantage sur cet article, et je passe au second, qui demandera beaucoup plus de discussion.

Sur la déclamation notée. L'éclaircissement de cette question dépend de l'examen de plusieurs points ; et pour procéder avec plus de méthode et de clarté, il est nécessaire de définir et d'analyser tout ce qui peut y avoir rapport.

La déclamation théâtrale étant une imitation de la déclamation naturelle, je commence par définir celle-ci. C'est une affection ou modification que la voix reçoit, lorsque nous sommes émus de quelque passion, et qui annonce cette émotion à ceux qui nous écoutent, de la même manière que la disposition des traits de notre visage l'annonce à ceux qui nous regardent.

Cette expression de nos sentiments est de toutes les langues ; et pour tâcher d'en connaître la nature, il faut pour ainsi dire décomposer la voix humaine, et la considérer sous divers aspects.

1°. Comme un simple son, tel que le cri des enfants.

2°. Comme un son articulé, tel qu'il est dans la parole.

3°. Dans le chant, qui ajoute à la parole la modulation et la variété des tons.

4°. Dans la déclamation, qui parait dépendre d'une nouvelle modification dans le son et dans la substance même de la voix ; modification différente de celle du chant et de celle de la parole, puisqu'elle peut s'unir à l'une et à l'autre, ou en être retranchée.

La voix considérée comme un son simple, est produite par l'air chassé des poumons, et qui sort du larynx par la fente de la glotte ; et il est encore augmenté par les vibrations des fibres qui tapissent l'intérieur de la bouche et le canal du nez.

La voix qui ne serait qu'un simple cri, reçoit en sortant de la bouche deux espèces de modifications qui la rendent articulée, et font ce qu'on nomme la parole.

Les modifications de la première espèce produisent les voyelles, qui dans la prononciation dépendent d'une disposition fixe et permanente de la langue, des lèvres et des dents. Ces organes modifient par leur position, l'air sonore qui sort de la bouche ; et sans diminuer sa vitesse, changent la nature du son. Comme cette situation des organes de la bouche, propre à former les voyelles, est permanente, les sons voyelles sont susceptibles d'une durée plus ou moins longue, et peuvent recevoir tous les degrés d'élevation et d'abaissement possibles : ils sont même les seuls qui les reçoivent ; et toutes les variétés, soit d'accens dans la prononciation simple, soit d'intonation musicale dans le chant, ne peuvent tomber que sur les voyelles.

Les modifications de la seconde espèce, sont celles que reçoivent les voyelles par le mouvement subit et instantané des organes mobiles de la voix, c'est-à-dire de la langue vers le palais ou vers les dents, et par celui des lèvres. Ces mouvements produisent les consonnes, qui ne sont que de simples modifications des voyelles, et toujours en les précedant.

C'est l'assemblage des voyelles et des consonnes mêlées suivant un certain ordre, qui constitue la parole ou la voix articulée. Voyez CONSONNE, etc.

La parole est susceptible d'une nouvelle modification qui en fait la voix de chant. Celle-ci dépend de quelque chose de différent du plus ou du moins de vitesse, et du plus ou du moins de force de l'air qui sort de la glotte et passe par la bouche. On ne doit pas non plus confondre la voix de chant avec le plus ou le moins d'élevation des tons, puisque cette variété se remarque dans les accens de la prononciation du discours ordinaire. Ces différents tons ou accents dépendent uniquement de l'ouverture plus ou moins grande de la glotte.

En quoi consiste donc la différence qui se trouve entre la parole simple et la voix de chant ?

Les anciens Musiciens ont établi, après Aristoxene (Element. harmon.) 1°. que la voix de chant passe d'un degré d'élevation ou d'abaissement à un autre degré, c'est-à-dire d'un ton à l'autre, par sault, sans parcourir l'intervalle qui les sépare ; au lieu que celle du discours s'élève et s'abaisse par un mouvement continu : 2°. que la voix de chant se soutient sur le même ton considéré comme un point indivisible, ce qui n'arrive pas dans la simple prononciation.

Cette marche par sauts et avec des repos, est en effet celle de la voix de chant. Mais n'y a-t-il rien de plus dans le chant ? Il y a eu une déclamation tragique qui admettait le passage par saut d'un ton à l'autre, et le repos sur un ton. On remarque la même chose dans certains orateurs. Cependant cette déclamation est encore différente de la voix de chant.

M. Dodart qui joignait à l'esprit de discussion et de recherche, la plus grande connaissance de la Physique, de l'Anatomie, et du jeu mécanique des parties du corps, avait particulièrement porté son attention sur les organes de la voix. Il observe 1°. que tel homme dont la voix de parole est déplaisante, a le chant très-agréable, ou au contraire : 2°. que si nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, quelque connaissance que nous ayons de sa voix de parole, nous ne le reconnaitrons pas à sa voix de chant.

M. Dodart, en continuant ses recherches, découvrit que dans la voix de chant il y a de plus que dans celle de la parole, un mouvement de tout le larynx, c'est-à-dire de cette partie de la trachée-artère, qui forme comme un nouveau canal qui se termine à la glotte, qui en enveloppe et qui en soutient les muscles. La différence entre les deux voix, vient donc de celle qu'il y a entre le larynx assis et en repos sur ses attaches dans la parole, et ce même larynx suspendu sur ses attaches, en action et mu par un balancement de haut en-bas et de bas en-haut. Ce balancement peut se comparer au mouvement des oiseaux qui planent, ou des poissons qui se soutiennent à la même place contre le fil de l'eau. Quoique les ailes des uns et les nageoires des autres paraissent immobiles à l'oeil, elles font de continuelles vibrations, mais si courtes et si promptes qu'elles sont imperceptibles.

Le balancement du larynx produit dans la voix de chant, une espèce d'ondulation qui n'est pas dans la simple parole. L'ondulation soutenue et moderée dans les belles voix, se fait trop sentir dans les voix chevrotantes ou faibles. Cette ondulation ne doit pas se confondre avec les cadences et les roulements qui se font par des changements très-promts et très-délicats de l'ouverture de la glotte, et qui sont composés de l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton.

La voix, soit du chant, soit de la parole, vient toute entière de la glotte, pour le son et pour le ton ; mais l'ondulation vient entièrement du balancement de tout le larynx : elle ne fait point partie de la voix, mais elle en affecte la totalité.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé, que la voix de chant consiste dans la marche par saut d'un ton à un autre, dans le sejour sur les tons, et dans cette ondulation du larynx qui affecte la totalité de la voix et la substance même du son.

Après avoir considéré la voix dans le simple cri, dans la parole, et dans le chant ; il reste à l'examiner par rapport à la déclamation naturelle, qui doit être le modèle de la déclamation artificielle, soit théâtrale, soit oratoire.

La déclamation est, comme nous l'avons déjà dit, une affection ou modification qui arrive à notre voix lorsque, passant d'un état tranquille à un état agité, notre âme est émue de quelque passion ou de quelque sentiment vif. Ces changements de la voix sont involontaires, c'est-à-dire qu'ils accompagnent nécessairement les émotions naturelles, et celles que nous venons à nous procurer par l'art, en nous pénétrant d'une situation par la force de l'imagination seule.

La question se réduit donc actuellement à savoir, 1°. si ces changements de voix expressifs des passions consistent seulement dans les différents degrés d'élévation et d'abbaissement de la voix, et si en passant d'un ton à l'autre, elle marche par une progression successive et continue, comme dans les accens ou intonations prosodiques du discours ordinaire ; ou si elle marche par sauts comme le chant.

2°. S'il serait possible d'exprimer par des signes ou notes, ces changements expressifs des passions.

L'opinion commune de ceux qui ont parlé de la déclamation, suppose que ses inflexions sont du genre des intonations musicales, dans lesquelles la voix procede dans des intervalles harmoniques, et qu'il est très-possible de les exprimer par les notes ordinaires de la musique, dont il faudrait tout au plus changer la valeur, mais dont on conserverait la proportion et le rapport.

C'est le sentiment de l'abbé du Bos, qui a traité cette question avec plus d'étendue que de précision. Il suppose que la déclamation naturelle a des tons fixes, et suit une marche déterminée. Mais si elle consistait dans des intonations musicales et harmoniques, elle serait fixée et déterminée par le chant même du récitatif. Cependant l'expérience nous montre que, de deux acteurs qui chantent ces mêmes morceaux avec la même justesse, l'un nous laisse froids et tranquilles, tandis que l'autre avec une voix moins belle et moins sonore nous émeut et nous transporte : les exemples n'en sont pas rares. Il est encore à-propos d'observer que la déclamation se marie plus difficilement avec la voix et le chant, qu'avec celle de la parole.

L'on en doit conclure que l'expression dans le chant, est quelque chose de différent du chant même et des intonations harmoniques ; et que sans manquer à ce qui constitue le chant, l'acteur peut ajouter l'expression ou y manquer.

Il ne faut pas conclure de-là que toute sorte de chant soit également susceptible de toute sorte d'expression. Les acteurs intelligens n'éprouvent que trop qu'il y a des chants très-beaux en eux-mêmes, qu'il est presque impossible de ployer à une déclamation convenable aux paroles.

Nous pouvons encore remarquer que dans la simple déclamation tragique, deux acteurs jouent le même morceau d'une manière différente, et nous affectent également ; le même acteur joue le même morceau différemment avec le même succès, à moins que le caractère propre du personnage ne soit fixé par l'histoire ou dans l'exposition de la pièce. Si les inflexions expressives de la déclamation ne sont pas les mêmes que les intonations harmoniques du chant ; si elles ne consistent ni dans l'élévation, ni dans l'abbaissement de la voix, ni dans son renflement et sa diminution, ni dans sa lenteur et sa rapidité, non plus que dans les repos et dans les silences ;

Cette ouverture est ovale ; sa longueur est depuis quatre jusqu'à huit lignes ; sa largeur ne Ve guère qu'à une ligne dans les voix de basse-taille. Plus elle est resserrée, plus les sons deviennent aigus ; et plus elle est ouverte, plus le son est grave et se porte plus loin.

enfin si la déclamation ne résulte pas de l'assemblage de toutes ces choses, quoique la plupart l'accompagnent, il faut donc que cette expression dépende de quelque autre chose, qui affectant le son même de la voix, la met en état d'émouvoir et de transporter notre âme.

Les langues ne sont que des institutions arbitraires, que de vains sons pour ceux qui ne les ont pas apprises. Il n'en est pas ainsi des inflexions expressives des passions, ni des changements dans la disposition des traits du visage : ces signes peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins marqués ; mais ils forment une langue universelle pour toutes les nations. L'intelligence en est dans le cœur, dans l'organisation de tous les hommes. Les mêmes signes du sentiment, de la passion, ont souvent des nuances distinctives qui marquent des affections différentes ou opposées. On ne s'y méprend point, on distingue les larmes que la joie fait répandre, de celles qui sont arrachées par la douleur.

Si nous ne connaissons pas encore la nature de cette modification expressive des passions qui constitue la déclamation, son existance n'en est pas moins constante. Peut-être en découvrira-t-on le mécanisme.

Avant M. Dodart on n'avait jamais pensé au mouvement du larynx dans le chant, à cette ondulation du corps même de la voix. La découverte que M. Ferrein a faite depuis des rubans membraneux dans la production du son et des tons, fait voir qu'il reste des choses à trouver sur les sujets qui semblent épuisés. Sans sortir de la question présente, y a-t-il un fait plus sensible, et dont le principe soit moins connu, que la différence de la voix d'un homme et de celle d'un autre ; différence si frappante, qu'il est aussi facîle de les distinguer que les physionomies ?

L'examen dans lequel je suis entré fait assez voir que la déclamation, est une modification de la voix distincte du son simple, de la parole et du chant, et que ces différentes modifications se réunissent sans s'altérer. Il reste à examiner s'il serait possible d'exprimer par des signes ou notes ces inflexions expressives des passions.

Quand on supposerait avec l'abbé du Bos que ces inflexions consistent dans les différents degrés d'élévation et d'abbaissement de la voix, dans son renflement et sa diminution ; dans sa rapidité et sa lenteur, enfin dans les repos placés entre les membres des phrases, on ne pourrait pas encore se servir des notes musicales.

La facilité qu'on a trouvé à noter le chant, vient de ce qu'entre toutes les divisions de l'octave on s'est borné à six tons fixes et déterminés, ou douze semi-tons, qui en parcourant plusieurs octaves, se répètent toujours dans le même rapport malgré leurs combinaisons infinies. (M. Burette a montré que les anciens employaient pour marquer les tons du chant jusqu'à 1620 caractères, auxquels Gui d'Arezzo a substitué un très-petit nombre de notes, qui par leur seule position sur une espèce d'échelle, deviennent susceptibles d'une infinité de combinaisons. Il serait encore très-possible de substituer à la méthode d'aujourd'hui une méthode plus simple, si le préjugé d'un ancien usage pouvait céder à la raison. Ce seraient des musiciens qui auraient le plus de peine à l'admettre, et peut-être à la comprendre.) Mais il n'y a rien de pareil dans la voix du discours, soit tranquille, soit passionné. Elle marche continuellement dans des intervalles incommensurables, et presque toujours hors des modes harmoniques : car je ne prétens pas qu'il ne puisse quelquefois se trouver dans une déclamation chantante et vicieuse, et peut-être même dans le discours ordinaire, quelques inflexions qui seraient des tons harmoniques ; mais ce sont des inflexions rares, qui ne rendraient pas la continuité du discours susceptible d'être noté.

L'abbé du Bos dit avoir consulté des musiciens, qui l'ont assuré que rien n'était plus facile, que d'exprimer les inflexions de la déclamation avec les notes actuelles de la musique ; qu'il suffirait de leur donner la moitié de la valeur qu'elles ont dans le chant, et de faire la même réduction à l'égard des mesures. Je crois que l'abbé du Bos et ces musiciens n'avaient pas une idée nette et précise de la question. 1°. Il y a plusieurs tons qui ne peuvent être coupés en deux parties égales. 2°. On doit faire une grande distinction entre des changements d'inflexions sensibles, et des changements appréciables. Tout ce qui est sensible n'est pas appréciable, et il n'y a que les tons fixes et déterminés qui puissent avoir leurs signes : tels sont les tons harmoniques ; telle est à l'égard du son simple l'articulation de la parole.

Lorsque je communiquai mon idée à l'académie, M. Freret l'appuya d'un fait qui mérite d'être remarqué. Arcadio Hoangh, chinois de naissance et très-instruit de sa langue, étant à Paris, un habîle musicien qui sentit que cette langue est chantante, parce qu'elle est remplie de monosyllabes, dont les accens sont très-marqués pour en varier et déterminer la signification, examina ces intonations en les comparant au son fixe d'un instrument. Cependant il ne put jamais venir à-bout de déterminer le degré d'élévation ou d'abbaissement des inflexions chinoises. Les plus petites divisions du ton, telles que l'eptaméride de M. Sauveur, ou la différence de la quinte juste à la quinte tempérée pour l'accord du clavecin, étaient encore trop grandes, quoique cette eptaméride soit la 49e partie du ton, et la 7e du comma : de plus, la quantité des intonations chinoises variait presque à chaque fois que Hoangh les répétait ; ce qui prouve qu'il peut y avoir encore une latitude sensible entre des inflexions très-délicates, et qui cependant sont assez distinctes pour exprimer des idées différentes.

S'il n'est pas possible de trouver dans la proportion harmonique des subdivisions capables d'exprimer les intonations d'une langue, telle que la chinoise qui nous parait très-chantante, où trouverait-on des subdivisions pour une langue presque monotone comme la nôtre ?

La comparaison qu'on fait des prétendues notes de la déclamation avec celles de la chorégraphie d'aujourd'hui, n'a aucune exactitude, et appuie même mon sentiment. Toutes nos danses sont composées d'un nombre de pas assez bornés, qui ont chacun leur nom, et dont la nature est déterminée. Les notes chorégraphiques montrent au danseur quels pas il doit faire, et quelle ligne il doit décrire sur le terrain ; mais c'est la moindre partie du danseur : ces notes ne lui apprendront jamais à faire les pas avec grâce, à régler les mouvements du corps, des bras, de la tête, en un mot toutes les attitudes convenables à sa taille, à sa figure, et au caractère de sa danse.

Les notes déclamatoires n'auraient pas même l'utilité médiocre qu'ont les notes chorégraphiques. Quand on accorderait que les tons de la déclamation seraient déterminés, et qu'ils pourraient être exprimés par des signes ; ces signes formeraient un dictionnaire si étendu, qu'il exigerait une étude de plusieurs années. La déclamation deviendrait un art encore plus difficîle que la musique des anciens, qui avait 1620 notes. Aussi Platon veut-il que les jeunes gens, qui ne doivent pas faire leur profession de la musique, n'y sacrifient que trois ans.

Enfin cet art, s'il était possible, ne servirait qu'à former des acteurs froids, qui par l'affectation et une attention servîle défigureraient l'expression que le sentiment seul peut inspirer ; ces notes ne donneraient ni la finesse, ni la délicatesse, ni la grâce, ni la chaleur, qui font le mérite des acteurs et le plaisir des spectateurs.

De ce que je viens d'exposer, il résulte deux choses. L'une est l'impossibilité de noter les tons déclamatoires, comme ceux du chant musical, soit parce qu'ils ne sont pas fixes et déterminés, soit parce qu'ils ne suivent pas les proportions harmoniques, soit enfin parce que le nombre en serait infini. La seconde est l'inutilité dont seraient ces notes, qui serviraient tout au plus à conduire des acteurs médiocres, en les rendant plus froids qu'ils ne le seraient en suivant la nature.

Il reste une question de fait à examiner : savoir si les anciens ont eu des notes pour leur déclamation. Aristoxene dit qu'il y a un chant du discours qui nait de la différence des accens ; et Denis d'Halicarnasse nous apprend que chez les Grecs l'élévation de la voix dans l'accent aigu, et son abbaissement dans le grave, étaient d'une quinte entière ; et que dans l'accent circonflexe, composé des deux autres, la voix parcourait deux fois la même quinte en montant et en descendant sur la même syllabe.

Comme il n'y avait dans la langue grecque aucun mot qui n'eut son accent ; ces élévations et abbaissements continuels d'une quinte devaient rendre la prononciation grecque assez chantante. Les Latins (Cic. orat. 57. Quint. l. IX.) avaient, ainsi que les Grecs, les accens aigu, grave, et circonflexe ; et ils y joignaient encore d'autres signes, propres à marquer les longues, les breves, les repos, les suspensions, l'accélération, etc. Ce sont ces notes de la prononciation dont parlent les grammairiens des siècles postérieurs, qu'on a prises pour celles de la déclamation.

Cicéron en parlant des accens emploie le terme général de sonus, qu'il prend encore dans d'autres acceptions.

On ignore quelle était la valeur des accens chez les Latins : mais on sait qu'ils étaient, comme les grecs, fort sensibles à l'harmonie du discours ; ils avaient des longues et des breves, les premières en général doubles des secondes dans leur durée, et ils en avaient aussi d'indéterminées, irrationales. Mais nous ignorons la valeur de ces durées, et nous ne savons pas davantage si, dans les accens, on partait d'un ton fixe et déterminé.

Comme l'imagination ne peut jamais suppléer au défaut des impressions reçues par les sens, on n'est pas plus en état de se représenter des sons qui n'ont pas frappé l'oreille, que des couleurs qu'on n'a pas vues, on des odeurs et des saveurs qu'on n'a pas éprouvées. Ainsi je doute fort que les critiques qui se sont le plus enflammés sur le mérite de l'harmonie des langues grecque et latine, aient jamais eu une idée bien ressemblante des choses dont ils parlaient avec tant de chaleur. Nous savons qu'elles avaient une harmonie ; mais nous devons avouer qu'elles n'ont plus rien de semblable, puisque nous les prononçons avec les intonations et les inflexions de notre langue naturelle qui sont très-différentes.

Je suis persuadé que nous serions fort choqués de la véritable prosodie des anciens ; mais comme en fait de sensations, l'agrément et le désagrément dépendent de l'habitude des organes, les Grecs et les Romains pouvaient trouver de grandes beautés dans ce qui nous déplairait beaucoup.

Cicéron dit que la déclamation met encore une nouvelle modification dans la voix, dont les inflexions suivaient les mouvements de l'âme (Orator. n°. 16.) Vocis mutationes totidem sunt quot animorum qui maximè voce moventur ; et il ajoute qu'il y a une espèce de chant dans la récitation animée du simple discours ; Est etiam in dicendo cantus obscurior.

Mais cette prosodie qui avait quelques caractères du chant, n'en était pas un véritable, quoiqu'il y eut des accompagnements de flutes ; sans quoi il faudrait dire que Caïus Gracchus haranguait en chantant, puisqu'il avait derrière lui un esclave qui reglait ses tons avec une flute. Il est vrai que la déclamation du théâtre, modulatio scenica, avait pénétré dans la tribune, et c'était un vice que Cicéron et Quintilien après lui recommandaient d'éviter. Cependant on ne doit pas s'imaginer que Gracchus eut dans ses harangues un accompagnement suivi. La flute ou le tonorion de l'esclave ne servait qu'à ramener l'orateur à un ton modéré, lorsque sa voix montait trop haut, ou descendait trop bas. Ce fluteur qui était caché derrière Gracchus, qui staret occultè post ipsum, n'était vraisemblablement entendu que de lui, lorsqu'il fallait donner ou rétablir le ton. Cicéron, Quintilien, et Plutarque ne nous donnent pas une autre idée de l'usage du tonorion. Quo illum aut remissum excitaret, aut à contentione revocaret. Cic. l. III. de orat. Cui concionanti consistens post eum musices fistulâ, quam tonorion vocant, modos quibus deberet intendi ministrabat. Quintil. lib. l. c. Xe Il parait que c'est le diapason d'aujourd'hui.

" Caius Gracchus l'orateur, qui était de nature homme âpre, véhément et violent en sa façon de dire, avait une petite flute bien accommodée, avec laquelle les musiciens ont accoutumé de conduire tout doucement la voix du haut en-bas, et du bas en-haut, par toutes les notes pour enseigner à entonner ; et ainsi comme il haranguait, il y avait l'un de ses serviteurs qui étant debout derrière lui, comme il sortait un petit de ton en parlant, lui entonnait un ton plus doux et plus gracieux en le retirant de son exclamation, et lui ôtant l'âpreté et l'accent colérique de sa voix " Plutarque, dans son traité comment il faut retenir la colere, traduction d'Amyot.

Les flutes du théâtre pouvaient faire une sorte d'accompagnement suivi, sans que la récitation fût un véritable chant, il suffisait qu'elle en eut quelques caractères. Je crois qu'on pourrait prendre un parti moyen entre ceux qui regardent la déclamation des anciens comme un chant semblable à nos opéra, et ceux qui croient qu'elle était du même genre que celle de notre théâtre.

Après tout ce que viens d'exposer, je ne serais pas éloigné de penser que les Romains avaient un art de noter la prononciation, plus exactement que nous ne la marquons aujourd'hui. Peut-être même y avait-il des notes pour indiquer aux acteurs commençans, les tons qu'ils devaient employer dans certaines impressions, parce que leur déclamation était accompagnée d'une basse de flutes, et qu'elle était d'un genre absolument différent de la nôtre. L'acteur pouvait ne mettre guère plus de sa part dans la récitation, que nos acteurs n'en mettent dans le récitatif de nos opéra.

Ce qui me donne cette idée, car ce n'est pas un fait prouvé, c'est l'état même des acteurs à Rome ; ils n'étaient pas, comme chez les Grecs, des hommes libres qui se destinaient à une profession, qui chez eux n'avait rien de bas dans l'opinion publique, et qui n'empêchait pas celui qui l'exerçait de remplir des emplois honorables. A Rome ces acteurs étaient ordinairement des esclaves étrangers ou nés dans l'esclavage : ce ne fut que l'état vil de la personne qui avilit cette profession. Le latin n'était pas leur langue maternelle, et ceux mêmes qui étaient nés à Rome, ne devaient parler qu'un latin altéré par la langue de leurs pères et de leurs camarades. Il fallait donc que les maîtres qui les dressaient pour le théâtre, commençassent par leur donner la vraie prononciation, soit par rapport à la durée des mesures ; soit par rapport à l'intonation des accens ; et il est probable que dans les leçons qu'ils leur donnaient à étudier, ils se servaient des notes dont les Grammairiens postérieurs ont parlé. Nous serions obligés d'user des mêmes moyens, si nous avions à former pour notre théâtre un acteur normand ou provençal, quelqu'intelligence qu'il eut d'ailleurs. Si de pareils soins seraient nécessaires pour une prosodie aussi simple que la nôtre, combien en devait-on prendre avec des étrangers pour une prosodie qui avait quelques-uns des caractères du chant ? Il est assez vraisemblable qu'outre les marques de la prononciation régulière, on devait employer pour une déclamation théâtrale qui avait besoin d'un accompagnement, des notes, pour les élevations et les abaissements de voix d'une quantité déterminée, pour la valeur précise des mesures, pour presser ou ralentir la prononciation, l'interrompre, l'entrecouper, augmenter ou diminuer la force de la voix, etc.